ハイブリッド回路

2025.02.23

アナログの電話回線は2本の線だけで電源供給と音声の送受信をしているわけですが、どうして2本で可能なのか。

自分のマイク~(電池と回線)~相手のスピーカー

そして、相手のマイク~(電池と回線)~自分のスピーカー

という結線をすれば4本必要になる。アースを兼用しても3本。

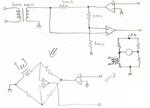

それは、ハイブリッド回路(2線-4線変換回路)またはそれと同等の物を使っているからです(上図)。

黒電話の時代にはコイル(トランス)で実現していました。昔のモデムはオペアンプで組まれていて、いまの多くの電話機はICに内蔵されています。

基本的にはブリッジになっていて、これが平衡している限り、自分のマイクが拾った声は自分のスピーカーには聞こえない仕組みです。

左向きの三角は自分のマイクから、右向きの三角は自分のスピーカーへつながっています。

自分の声は2本の抵抗を通ってトランス経由で外線へ出ていきます。

スピーカーにつながるオペアンプの入力+,-には自分の声が入り、±0で自分の声は聞こえないわけです。(差動増幅)

600Ωと書きましたが、現実の回線は必ずしもそうなっていないので、自動的に調整する仕組みがあるようです。この図は、あくまでも原理的に簡略化しただけです。

中学生の頃に学校で組み立てていたインターホンは、フラットケーブルで親機・子機を接続するもので、個人的には「ダサい」代物でした。なんで2本じゃないのかと。フラットケーブルなんか引き回したくないです。見た目も悪いし・・・。

でも中学生の製作品でオペアンプとか難しそうなものは不向きだろうという見方もあろうかと思います。

このハイブリッド回路、会社に入ってからモデム等の設計をする機会が有り、試作してみることになりました。

それでトラ技か何かに載っていた物を真似して2台作り(通信テストなので2台必要)、実験を始めてみたところで、

その当時は何もわかっておらず見様見真似だけで精一杯でした。当然、調整の仕方もよくわかりません。もたもたしていたら、

上司から「お前わかってないだろ」って言われてゴミ箱ポイでした。

それでとにかく「作り直せ」と言われて、作り方も「なってなかった」んでしょうね。アースの引き回し方ひとつでも、まだまだあの頃は未熟でした。

学校を卒業して数年だったっけ。ユニバーサル基板の電源ラインの引き回しだって、細いラッピング線をむいたやつで全部引いていました。いま思えばおかしな話。細すぎだろって。

ずっと一人でやってきたから、知らなかったのです。学校では習わなかったし。

電源とアースには太めの銅線を使って、信号の流れを考えた部品配置で作り直し・・・これでようやく実験を始めることができた思い出があります。

これが今も続いている製品シリーズの基礎になりました。

自分のマイク~(電池と回線)~相手のスピーカー

そして、相手のマイク~(電池と回線)~自分のスピーカー

という結線をすれば4本必要になる。アースを兼用しても3本。

それは、ハイブリッド回路(2線-4線変換回路)またはそれと同等の物を使っているからです(上図)。

黒電話の時代にはコイル(トランス)で実現していました。昔のモデムはオペアンプで組まれていて、いまの多くの電話機はICに内蔵されています。

基本的にはブリッジになっていて、これが平衡している限り、自分のマイクが拾った声は自分のスピーカーには聞こえない仕組みです。

左向きの三角は自分のマイクから、右向きの三角は自分のスピーカーへつながっています。

自分の声は2本の抵抗を通ってトランス経由で外線へ出ていきます。

スピーカーにつながるオペアンプの入力+,-には自分の声が入り、±0で自分の声は聞こえないわけです。(差動増幅)

600Ωと書きましたが、現実の回線は必ずしもそうなっていないので、自動的に調整する仕組みがあるようです。この図は、あくまでも原理的に簡略化しただけです。

中学生の頃に学校で組み立てていたインターホンは、フラットケーブルで親機・子機を接続するもので、個人的には「ダサい」代物でした。なんで2本じゃないのかと。フラットケーブルなんか引き回したくないです。見た目も悪いし・・・。

でも中学生の製作品でオペアンプとか難しそうなものは不向きだろうという見方もあろうかと思います。

このハイブリッド回路、会社に入ってからモデム等の設計をする機会が有り、試作してみることになりました。

それでトラ技か何かに載っていた物を真似して2台作り(通信テストなので2台必要)、実験を始めてみたところで、

その当時は何もわかっておらず見様見真似だけで精一杯でした。当然、調整の仕方もよくわかりません。もたもたしていたら、

上司から「お前わかってないだろ」って言われてゴミ箱ポイでした。

それでとにかく「作り直せ」と言われて、作り方も「なってなかった」んでしょうね。アースの引き回し方ひとつでも、まだまだあの頃は未熟でした。

学校を卒業して数年だったっけ。ユニバーサル基板の電源ラインの引き回しだって、細いラッピング線をむいたやつで全部引いていました。いま思えばおかしな話。細すぎだろって。

ずっと一人でやってきたから、知らなかったのです。学校では習わなかったし。

電源とアースには太めの銅線を使って、信号の流れを考えた部品配置で作り直し・・・これでようやく実験を始めることができた思い出があります。

これが今も続いている製品シリーズの基礎になりました。

2025.02.23 20:22

|

2025.02.23 20:22

|