ゆうほう(続)

2023.02.11

おそらく誰のトクにもならない情報

謎の赤いボタンの仕組みがわかりました。

キーワード「日立 有線放送電話装置」で検索すると、当時の日立評論のPDFがダウンロードできます。

私が持っている電話機はNEC製ですが、おそらく同じような考え方だと思います。

色々な工夫が読み取れます。

通話時と放送時で極性を変えたりとか・・・

電話回線は1軒ずつではなく数軒まとめて共用(但し、番号は1軒ごとに割当)

あと、畑の真ん中にスピーカーが立っていたのは、放送だけではなく電話がかかってきた事を知らせる為でもあった。農作業中でもわかるように。(何番さん、お電話です)

親戚の家にはアンプと鉄琴(ピンポンパンポーン)が置いてあって、地区で放送できるようになっていた。農協の本部とか町内会長の家には有ったのだろうと思う。

自分の記憶ではお昼ごろに放送が流れていたけど、その状態では回線に高い電圧がかかっている。

そこで緊急の用事があって受話器を上げると、受話器から大きい音が流れて耳をいためるおそれがある。その対策回路が組み込まれている。

その方式はいくつか有って、私が持っている電話機はフックに赤いボタンが付いていて、押すと回線に1kΩが接続されるようになっている。

また、電話機の回路にはダイオードが組み込まれていて、正しい極性でないと通話できない仕組みになっている。

通話時と放送時で極性を変えることで、放送中に受話器を上げても音が聞こえないようになっている。

しかしそのままでは受話器を上げても(逆極性で)直流ループができないから交換台には伝わらない。

それで赤いボタンを押して1kΩ(ダイオードは通らない)によって直流ループを作り、交換台のランプを点灯させるという仕掛け。ナルホド。

幼い頃から、もらった電話機(ダイヤル式)を複数つないで通話して遊んでいたが、電池をつなぐだけではどうしてもベルを鳴らす事ができなくて非常に不満があった。

この有線放送電話なら、オーディオ信号を回線に載せてやれば本体のスピーカーから音が出るのでベルの代わりになる。

実際、そのように運用されていたわけで、自分もこれにならってやってみればよかったけど、当時は知らなかった。思いつかなかった。

ただ、リップルの多い電源アダプタを電源としてつないだ時に、ブーンという不快な音がスピーカーから鳴ったのは知っていて、ここから発展させればよかったのになあ、と。

あと、当時は夜間の通話は基本的にできなかったようだ。何しろ人間が手動で対応していたから仕方ない。交代制も有ったかもしれないけど。

緊急通話は受け付けていて、それを宿直の人に伝える仕組みもあったようだ。

謎の赤いボタンの仕組みがわかりました。

キーワード「日立 有線放送電話装置」で検索すると、当時の日立評論のPDFがダウンロードできます。

私が持っている電話機はNEC製ですが、おそらく同じような考え方だと思います。

色々な工夫が読み取れます。

通話時と放送時で極性を変えたりとか・・・

電話回線は1軒ずつではなく数軒まとめて共用(但し、番号は1軒ごとに割当)

あと、畑の真ん中にスピーカーが立っていたのは、放送だけではなく電話がかかってきた事を知らせる為でもあった。農作業中でもわかるように。(何番さん、お電話です)

親戚の家にはアンプと鉄琴(ピンポンパンポーン)が置いてあって、地区で放送できるようになっていた。農協の本部とか町内会長の家には有ったのだろうと思う。

自分の記憶ではお昼ごろに放送が流れていたけど、その状態では回線に高い電圧がかかっている。

そこで緊急の用事があって受話器を上げると、受話器から大きい音が流れて耳をいためるおそれがある。その対策回路が組み込まれている。

その方式はいくつか有って、私が持っている電話機はフックに赤いボタンが付いていて、押すと回線に1kΩが接続されるようになっている。

また、電話機の回路にはダイオードが組み込まれていて、正しい極性でないと通話できない仕組みになっている。

通話時と放送時で極性を変えることで、放送中に受話器を上げても音が聞こえないようになっている。

しかしそのままでは受話器を上げても(逆極性で)直流ループができないから交換台には伝わらない。

それで赤いボタンを押して1kΩ(ダイオードは通らない)によって直流ループを作り、交換台のランプを点灯させるという仕掛け。ナルホド。

幼い頃から、もらった電話機(ダイヤル式)を複数つないで通話して遊んでいたが、電池をつなぐだけではどうしてもベルを鳴らす事ができなくて非常に不満があった。

この有線放送電話なら、オーディオ信号を回線に載せてやれば本体のスピーカーから音が出るのでベルの代わりになる。

実際、そのように運用されていたわけで、自分もこれにならってやってみればよかったけど、当時は知らなかった。思いつかなかった。

ただ、リップルの多い電源アダプタを電源としてつないだ時に、ブーンという不快な音がスピーカーから鳴ったのは知っていて、ここから発展させればよかったのになあ、と。

あと、当時は夜間の通話は基本的にできなかったようだ。何しろ人間が手動で対応していたから仕方ない。交代制も有ったかもしれないけど。

緊急通話は受け付けていて、それを宿直の人に伝える仕組みもあったようだ。

ゆうほう

2023.02.11

”ゆうほう”と言っても、最近話題の謎の飛行物体ではなく、

「有線放送電話」

の、ご紹介です。

略して有放。

昭和53年頃まで私の地元で使われていた、農村用の有線放送電話機です。

コードはネズミにかじられたのかボロボロです。45年以上経過していますので仕方ありません。

しかし、今どきこんな袋打コードは売ってないと思います。かなりレア物です。

取り替えるとしたらビニールコードで妥協するしかありません。

袋打はコタツの電源コードぐらいしかありません。3芯とかは無いでしょう。

本来は、円形のローゼットが付いていました。中は端子ネジ2本で局線とつながっていました。屋内配線は白・黒のツイストペア線でした。

ご覧の通り、ダイヤルが無くてその部分にスピーカーが入っています。ツマミは音量調整です。残念ながら腐食しており回りません。

底板は木の圧縮材で、コストダウンのためと思われます。

3点についている金具に注目して下さい。

フックスイッチ(受話器をかける部分)は組み換え可能になっていて、ネジを緩めて、フック部分をクルッと回すと壁掛け用になります。

さっきの3点の金具は壁に固定する為のものでした。

まあ、知らない人にはゴミのようなものですが、歴史を知っている者にとっては昔を懐かしむお宝です。

せっかくなので将来(近いうちに)動かしたいものです。なかなかヒマがありませんけど、手入れをして、ラジオが聞けるようにするのも面白いかもしれません。

回路はいじらなくても、局線の代わりにスピーカー信号を入れてやると確かそのまま鳴らなかったかなと思います。

オンフック(受話器をかけた状態)だと、確か、局線からコンデンサを通して、ボリュームを通ってスピーカーにつながっていたと思います。

そういえば、このコンデンサは私が昔バラした個体だと、オイルコンデンサでした。この写真の物はペーパーコンデンサです。

オイルコンデンサは磁器でできた白いもので、割ると中からベタベタした油が出てきました。

「有線放送電話」

の、ご紹介です。

略して有放。

昭和53年頃まで私の地元で使われていた、農村用の有線放送電話機です。

コードはネズミにかじられたのかボロボロです。45年以上経過していますので仕方ありません。

しかし、今どきこんな袋打コードは売ってないと思います。かなりレア物です。

取り替えるとしたらビニールコードで妥協するしかありません。

袋打はコタツの電源コードぐらいしかありません。3芯とかは無いでしょう。

本来は、円形のローゼットが付いていました。中は端子ネジ2本で局線とつながっていました。屋内配線は白・黒のツイストペア線でした。

ご覧の通り、ダイヤルが無くてその部分にスピーカーが入っています。ツマミは音量調整です。残念ながら腐食しており回りません。

底板は木の圧縮材で、コストダウンのためと思われます。

3点についている金具に注目して下さい。

フックスイッチ(受話器をかける部分)は組み換え可能になっていて、ネジを緩めて、フック部分をクルッと回すと壁掛け用になります。

さっきの3点の金具は壁に固定する為のものでした。

まあ、知らない人にはゴミのようなものですが、歴史を知っている者にとっては昔を懐かしむお宝です。

せっかくなので将来(近いうちに)動かしたいものです。なかなかヒマがありませんけど、手入れをして、ラジオが聞けるようにするのも面白いかもしれません。

回路はいじらなくても、局線の代わりにスピーカー信号を入れてやると確かそのまま鳴らなかったかなと思います。

オンフック(受話器をかけた状態)だと、確か、局線からコンデンサを通して、ボリュームを通ってスピーカーにつながっていたと思います。

そういえば、このコンデンサは私が昔バラした個体だと、オイルコンデンサでした。この写真の物はペーパーコンデンサです。

オイルコンデンサは磁器でできた白いもので、割ると中からベタベタした油が出てきました。

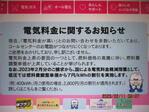

電気料金が高いって

2023.02.11

CBT試験

2023.02.11

本人確認と、不正行為をしないかどうかの点では特に厳しいです。

身分証明書を何度も確認されます。

受付の最初、試験室に入る前、試験終了後、3回確認されました。

ポケットに入れないで常に机上に出しておくように言われました。

本人確認は、マスクをはずして顔を見せる必要があります。

それから、身体検査で直接触れたり、金属探知機までは使いませんけど、

とにかくポケットの中身は全部出すように言われます。

初めて試験を受けた時は、それでモタモタしましたけど、2回目以降は試験会場に入る前に荷物を袋にまとめるようにしました。(あとはそれをそのままロッカーに入れるだけ)

私物はロッカーに入れますが、その鍵も試験室に持ち込みます。自分の目の前に置いておきます。

持ち込む私物は身分証明書だけです。メガネとかマスクは良いです。

腕時計は確かダメだったと思います。

係員に、両手を出して裏・表を見せなければなりません。袖をめくって、何か仕込んでないかも見られます。

もちろん何も仕込んでいませんが、強いて言えば、答えは全て脳内に入れてきました。それだけです。

身分証明書を何度も確認されます。

受付の最初、試験室に入る前、試験終了後、3回確認されました。

ポケットに入れないで常に机上に出しておくように言われました。

本人確認は、マスクをはずして顔を見せる必要があります。

それから、身体検査で直接触れたり、金属探知機までは使いませんけど、

とにかくポケットの中身は全部出すように言われます。

初めて試験を受けた時は、それでモタモタしましたけど、2回目以降は試験会場に入る前に荷物を袋にまとめるようにしました。(あとはそれをそのままロッカーに入れるだけ)

私物はロッカーに入れますが、その鍵も試験室に持ち込みます。自分の目の前に置いておきます。

持ち込む私物は身分証明書だけです。メガネとかマスクは良いです。

腕時計は確かダメだったと思います。

係員に、両手を出して裏・表を見せなければなりません。袖をめくって、何か仕込んでないかも見られます。

もちろん何も仕込んでいませんが、強いて言えば、答えは全て脳内に入れてきました。それだけです。

言い訳を考えるアルヨ

2023.02.11

※以下は私の妄想です。

気球を回収して調べたら、西側の部品が使われていた。英語の表記があった。

「アイヤー、そしたら我々のチガウナ、我々の気球ダタラちうごく製の零件オンリーヨ」

「行方不明の我々の気球ミツカタ、オモタカラ、是、我門的気球と言たケド、チガタミタイネ」

「我々の気象観測気球ザイナーリー?ドコイッチャタカシラ、ナクナタネ」

「我想、あの気球、美国の自作自演ネ」

・・・

詳細は発表されていませんが、意外とラズパイなんか使われていたり?と思います。

一般に市販されている物だけで構成し、防水とか保温処理をして使っているのではないかと勝手に想像。

仮にそうだとしても、一般に市販されている物まで規制しようがないです。ロシアのドローンに日本製のデジカメが載っていたように。

市販品の性能が昔に比べてはるかに上がっているのも事実です。カメラの解像度は上がってるし、無線機などもずっと小型に安価にできるようになりました。

気球は、これまでに目撃された、未確認飛行物体のひとつだったのかも。

ただ、ものすごいスピードで動くやつは何だか分かっていませんけど、そのうち捕獲して正体を明らかにしたいものです。

なんと異星人の乗り物だった。中から出てきたのは、リトル・グレイ、ラージノーズ・グレイ、アール・グレイ?だったとか。

そして・・・謎の言葉を発していた。「ケンケンミンミン、ジンジロゲー」

気球を回収して調べたら、西側の部品が使われていた。英語の表記があった。

「アイヤー、そしたら我々のチガウナ、我々の気球ダタラちうごく製の零件オンリーヨ」

「行方不明の我々の気球ミツカタ、オモタカラ、是、我門的気球と言たケド、チガタミタイネ」

「我々の気象観測気球ザイナーリー?ドコイッチャタカシラ、ナクナタネ」

「我想、あの気球、美国の自作自演ネ」

・・・

詳細は発表されていませんが、意外とラズパイなんか使われていたり?と思います。

一般に市販されている物だけで構成し、防水とか保温処理をして使っているのではないかと勝手に想像。

仮にそうだとしても、一般に市販されている物まで規制しようがないです。ロシアのドローンに日本製のデジカメが載っていたように。

市販品の性能が昔に比べてはるかに上がっているのも事実です。カメラの解像度は上がってるし、無線機などもずっと小型に安価にできるようになりました。

気球は、これまでに目撃された、未確認飛行物体のひとつだったのかも。

ただ、ものすごいスピードで動くやつは何だか分かっていませんけど、そのうち捕獲して正体を明らかにしたいものです。

なんと異星人の乗り物だった。中から出てきたのは、リトル・グレイ、ラージノーズ・グレイ、アール・グレイ?だったとか。

そして・・・謎の言葉を発していた。「ケンケンミンミン、ジンジロゲー」

2023.02.11 17:41

|

2023.02.11 17:41

|