電子技術II (続続)

2024.09.27

この教科書の章 (上巻)

1.音響機器 →習ってない。

2.有線通信

3.無線通信

4.ファクシミリ →習ってない。

5.テレビジョン →習ってない。

6.レーダ →習ってない。

習っていないところも興味があったので自分で読んだりはした。

音響機器の章は筆者の趣味も入っているような気がする。

当時アナログオーディオ全盛であった。

レーダは、まさにAスコープという表示方式が「海軍レーダー徒然草」(Webサイト)に載っている電探のそれで、

いま主流になっている表示方式はPPI表示方式という。

下巻

7.電子計算機 →習ってない。

8.アセンブラとFORTRAN →別の授業枠(情報技術)でFORTRANを習ったと思う。

9.電子計算機の利用技術の基礎 →習ってない。

いま見てもそれほど傷んでないので、あまり使わなかったのがわかる。とくに下巻。

電子計算機、という呼び方に時代を感じる。(当時でも電子計算機という呼び方は古いと思った)

いまの工業高校生はどんな教科書だろうと検索して、その目次だけ見てみた。まあ内容を見ないと何とも言えないが、

昔のほうが原理に近いぶん、理解しやすい面はあったのではないか、と思う。

いまはスマホやらAIやらワケノワカラン物ばかりで、どういう仕組なのかも理解しがたい。

教科書の基礎的な勉強と、最新テクノロジーがどのように結びつくのか、ますます難しくなっていないか。

1.音響機器 →習ってない。

2.有線通信

3.無線通信

4.ファクシミリ →習ってない。

5.テレビジョン →習ってない。

6.レーダ →習ってない。

習っていないところも興味があったので自分で読んだりはした。

音響機器の章は筆者の趣味も入っているような気がする。

当時アナログオーディオ全盛であった。

レーダは、まさにAスコープという表示方式が「海軍レーダー徒然草」(Webサイト)に載っている電探のそれで、

いま主流になっている表示方式はPPI表示方式という。

下巻

7.電子計算機 →習ってない。

8.アセンブラとFORTRAN →別の授業枠(情報技術)でFORTRANを習ったと思う。

9.電子計算機の利用技術の基礎 →習ってない。

いま見てもそれほど傷んでないので、あまり使わなかったのがわかる。とくに下巻。

電子計算機、という呼び方に時代を感じる。(当時でも電子計算機という呼び方は古いと思った)

いまの工業高校生はどんな教科書だろうと検索して、その目次だけ見てみた。まあ内容を見ないと何とも言えないが、

昔のほうが原理に近いぶん、理解しやすい面はあったのではないか、と思う。

いまはスマホやらAIやらワケノワカラン物ばかりで、どういう仕組なのかも理解しがたい。

教科書の基礎的な勉強と、最新テクノロジーがどのように結びつくのか、ますます難しくなっていないか。

電子技術II (続)

2024.09.27

教科書は、いま読んでも理解しづらい所が多い。その道の権威者たちが執筆している為、わざわざ難しく書いてあるんだと思う。

全然頭に入ってこないというか、眠気を誘う催眠電波ゆんゆんである。

いきなり説明なしに新しい言葉や記号が出てきて、その説明がない。授業では先生が説明したかもしれない。

たとえばλという記号がいきなり出てきた。λといえば波長をあらわす。MHzなら100万単位なので、150MHzの波長は300÷150=2で2mとなる。こんな説明があったかも。

電子技術者の心がけ

(1)電子技術についての基本的事項をしっかり身につけておく。

(2)基本的事項の学習は、学校時代だけではなく、その後も続けていく。

(3)絶えず技術の研鑽を続け、積極的にアイデアを出し、取り組み、失敗を恐れない。

(4)仕事を通じ、広い領域にわたる知識を身につけるようにする。

(5)(1)~(4)のことを協力し合って高め、実践していく。

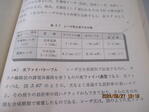

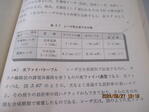

ページ左側に12個の項目が並べてあるけど、この当時は夢だった事が現在ではいくつか実現している。

電子技術の動向

製作例

有線通信(電話)の章には、電話局同士をマイクロ波でつないでいる図があるけど、現在ではすっかり引退してしまったらしい。光ファイバーでつないでしまったから。

そしてまた、固定電話いらなくね?とか、2035年までに銅線の巻取りを、なんて言ってる時代になるとは当時全く想像もできなかったろうな。

全然頭に入ってこないというか、眠気を誘う催眠電波ゆんゆんである。

いきなり説明なしに新しい言葉や記号が出てきて、その説明がない。授業では先生が説明したかもしれない。

たとえばλという記号がいきなり出てきた。λといえば波長をあらわす。MHzなら100万単位なので、150MHzの波長は300÷150=2で2mとなる。こんな説明があったかも。

電子技術者の心がけ

(1)電子技術についての基本的事項をしっかり身につけておく。

(2)基本的事項の学習は、学校時代だけではなく、その後も続けていく。

(3)絶えず技術の研鑽を続け、積極的にアイデアを出し、取り組み、失敗を恐れない。

(4)仕事を通じ、広い領域にわたる知識を身につけるようにする。

(5)(1)~(4)のことを協力し合って高め、実践していく。

ページ左側に12個の項目が並べてあるけど、この当時は夢だった事が現在ではいくつか実現している。

電子技術の動向

製作例

有線通信(電話)の章には、電話局同士をマイクロ波でつないでいる図があるけど、現在ではすっかり引退してしまったらしい。光ファイバーでつないでしまったから。

そしてまた、固定電話いらなくね?とか、2035年までに銅線の巻取りを、なんて言ってる時代になるとは当時全く想像もできなかったろうな。

電子技術II (昔の教科書)

2024.09.27

自分が高校で学んだ時の教科書がまだ有って、

振り返ってみればもう37年

今となってみれば古い技術も多い。

それだけ進歩が著しい世界ということだろう。

表紙

これは寝ているな

光ファイバーについても載っている

ミニファクス! いまでは博物館ぐらいでしかお目にかかれない。

ジャンク屋で手に入れて、アマチュア無線用に改造するのが流行った。

まさにロストテクノロジー

なにしろアナログ全盛だった時代。

クロスバ交換機が主流で、電子交換機も紹介されているけど、クロスバに関する説明に多くのページが割り当てられている。

テレビも勿論アナログ放送でブラウン管

マイクロホン、スピーカー、音響再生装置、テープレコーダに関するページもあるけど、当時でもそこは学ばなかった。そのあたりだけページに書き込みもなくきれい。

授業中に寝ていた痕跡もみられたが、勉強というものは自分から興味をもって取り組まないとだめだなー。受け身だと右から左、左から右へと抜けていくだけ。試験が終わったら忘れる。

疑問が出てきて調べてみてわかった。そこで新たな疑問が生まれて、調べたり考えたり、これが「勉強」なのだと当時はわからなかった。

実際にあれこれする余裕がなかったのも確かかもしれない。授業はどんどん先へ進んでいくし、次の時間には別の授業、ついていくのがやっと。(ついていけてなくて落ちこぼれていた)

振り返ってみればもう37年

今となってみれば古い技術も多い。

それだけ進歩が著しい世界ということだろう。

表紙

これは寝ているな

光ファイバーについても載っている

ミニファクス! いまでは博物館ぐらいでしかお目にかかれない。

ジャンク屋で手に入れて、アマチュア無線用に改造するのが流行った。

まさにロストテクノロジー

なにしろアナログ全盛だった時代。

クロスバ交換機が主流で、電子交換機も紹介されているけど、クロスバに関する説明に多くのページが割り当てられている。

テレビも勿論アナログ放送でブラウン管

マイクロホン、スピーカー、音響再生装置、テープレコーダに関するページもあるけど、当時でもそこは学ばなかった。そのあたりだけページに書き込みもなくきれい。

授業中に寝ていた痕跡もみられたが、勉強というものは自分から興味をもって取り組まないとだめだなー。受け身だと右から左、左から右へと抜けていくだけ。試験が終わったら忘れる。

疑問が出てきて調べてみてわかった。そこで新たな疑問が生まれて、調べたり考えたり、これが「勉強」なのだと当時はわからなかった。

実際にあれこれする余裕がなかったのも確かかもしれない。授業はどんどん先へ進んでいくし、次の時間には別の授業、ついていくのがやっと。(ついていけてなくて落ちこぼれていた)

2024.09.27 12:21

|

2024.09.27 12:21

|