アナログモデム!!

2024.11.24

昔、草の根ネットを運営していた頃、会員の皆さんから買い替えで不要になったモデムはどういうわけかうちに持ってきたり送られて来ていました。

それらを積み上げて、モデムタワーだと言って喜んでいたものでした。実用性はありませんでしたが・・・

あの頃、モデムには情熱を注いでいました。仕事上でも関わっていました。

うちのネットには「モデムの部屋」という掲示板が有り、モデムの技術的な説明や研究、設定などの相談に応じたりしていました。これは他のネットには無かった特色だったと思います。

ノイズによる通信不良に悩んでいる家へ押しかけて、現地で対応したのは貴重な経験でした。

そんなモデムも末期にはとても小さい基板で部品も少なくなりました。あの大きなMDP(モデムデータポンプ)とコントローラはどこへ行ったのか。ソフトモデムの登場でした。従来、専用LSIで行っていた信号処理を、PC本体のCPUが行います。CPUの性能が上がったからです。

いまのモデムなんか本当に小さなものです。なお、従来型のBOXタイプも存在します。

昔('90年代)のアナログモデムをご紹介

これはマイクロコム社のDeskPorteです。V.34ESIIだったっけ。本体に型番は書かれていません。

雷でやられて、見ている前で煙が上がったというのはこれと同じ機種です。

当時やられたモデムはもうありません。この写真の物は最近オークションで手に入れた物です。

思い出したのはひとつ問題があって、併設電話でパルスダイヤルを使うと、このモデムの着信が反応してしまう。問い合わせたが「改めて返信します」と言ってそれっきり。

まあ、草の根ネットのホスト用だから影響は無かった。

PC98でRS-232C、モデム接続といえばDサブ25ピン!

このケーブルは古いのでカビがはえているような感じです。

いま見ると大きいし、ケーブルが太くてかさばる。当時のモデムでも軽いので、ケーブルにひっぱられて本体が持っていかれそう。

写真の物は25本全部結線されているので太くなっています。

モデム用だったらフル結線しなくても1(FG),2,3,4,5,6,7,8,20,22ピンの10本だけつなげば良い。いまでも覚えている。当時どれだけケーブルを自作したか数え切れない。市販品に無いような長いケーブルなどは私が製作・販売していたのでした。

これはアイワのPV-BF144

中古品を入手したが、状態は良かった。外観はキレイで、内部的にも電解コンデンサの液漏れは一切なかった。

しかしアイワというと当時でも評判は良くなかった。「哀話」と呼ばれたりした。

私もPV-AF144V5で懲りたけど、かえって興味を持ってモデムの研究に取り組むきっかけとなったので良かったと思っている。

その内部

ロックウェル社のマークが格好良かった。アポロ計画の映像を見ると、ロックウェル社のスタッフがこのマークを付けた制服を着ている。どういう由来なのか知らないが、やはり宇宙開発を意識したデザインなのだろうか。

ロックウェルの半導体部門は分離して、コネクサントになり、今はどうなっているのか不明です。

ここに掲載したモデム(DeskPorteとPV-BF144)は電解コンデンサ交換や内部の清掃を行ったので、また活躍できるようになるでしょう。

ん? 活躍って? 何に使うつもり?

それらを積み上げて、モデムタワーだと言って喜んでいたものでした。実用性はありませんでしたが・・・

あの頃、モデムには情熱を注いでいました。仕事上でも関わっていました。

うちのネットには「モデムの部屋」という掲示板が有り、モデムの技術的な説明や研究、設定などの相談に応じたりしていました。これは他のネットには無かった特色だったと思います。

ノイズによる通信不良に悩んでいる家へ押しかけて、現地で対応したのは貴重な経験でした。

そんなモデムも末期にはとても小さい基板で部品も少なくなりました。あの大きなMDP(モデムデータポンプ)とコントローラはどこへ行ったのか。ソフトモデムの登場でした。従来、専用LSIで行っていた信号処理を、PC本体のCPUが行います。CPUの性能が上がったからです。

いまのモデムなんか本当に小さなものです。なお、従来型のBOXタイプも存在します。

昔('90年代)のアナログモデムをご紹介

これはマイクロコム社のDeskPorteです。V.34ESIIだったっけ。本体に型番は書かれていません。

雷でやられて、見ている前で煙が上がったというのはこれと同じ機種です。

当時やられたモデムはもうありません。この写真の物は最近オークションで手に入れた物です。

思い出したのはひとつ問題があって、併設電話でパルスダイヤルを使うと、このモデムの着信が反応してしまう。問い合わせたが「改めて返信します」と言ってそれっきり。

まあ、草の根ネットのホスト用だから影響は無かった。

PC98でRS-232C、モデム接続といえばDサブ25ピン!

このケーブルは古いのでカビがはえているような感じです。

いま見ると大きいし、ケーブルが太くてかさばる。当時のモデムでも軽いので、ケーブルにひっぱられて本体が持っていかれそう。

写真の物は25本全部結線されているので太くなっています。

モデム用だったらフル結線しなくても1(FG),2,3,4,5,6,7,8,20,22ピンの10本だけつなげば良い。いまでも覚えている。当時どれだけケーブルを自作したか数え切れない。市販品に無いような長いケーブルなどは私が製作・販売していたのでした。

これはアイワのPV-BF144

中古品を入手したが、状態は良かった。外観はキレイで、内部的にも電解コンデンサの液漏れは一切なかった。

しかしアイワというと当時でも評判は良くなかった。「哀話」と呼ばれたりした。

私もPV-AF144V5で懲りたけど、かえって興味を持ってモデムの研究に取り組むきっかけとなったので良かったと思っている。

その内部

ロックウェル社のマークが格好良かった。アポロ計画の映像を見ると、ロックウェル社のスタッフがこのマークを付けた制服を着ている。どういう由来なのか知らないが、やはり宇宙開発を意識したデザインなのだろうか。

ロックウェルの半導体部門は分離して、コネクサントになり、今はどうなっているのか不明です。

ここに掲載したモデム(DeskPorteとPV-BF144)は電解コンデンサ交換や内部の清掃を行ったので、また活躍できるようになるでしょう。

ん? 活躍って? 何に使うつもり?

草の根ネット再起動

2024.11.24

なんと26年ぶりの再起動

設定なんか当然すっかり忘れていた。

'93年頃、最初はPC-9801UV11で動かしていたが、最後はDOS/Vマシンだったので、まず設定ファイル中のドライブ名が違っていた。A:\KTBBSとC:\KTBBSの違い。最初Aで最後はC、これを再びAに戻した。

それと設定の仕方を忘れていて、調べ直したりとか。

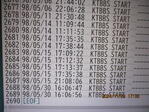

そのほか色々なエラーが連発して若干の試行錯誤は有ったが、ようやく動作中の画面に。

とりあえずコンソールからのログインは可能

クロスケーブル接続の端末からは、まだ通信できない。

----------追記

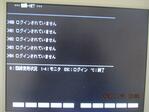

クロスケーブル接続の端末からも接続OK

通信速度の設定を誤っていた。確かPC98本体のRS-232Cは最高38,400bpsまでだった、ような気がする。もともとモデム用の設定が残っていて、115,200bpsになっていた。そこで、無難な9,600bpsに直したらうまくいった。

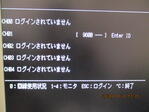

ログイン中、ホスト側の画面はこうなっている。

次はモデムを試してみたい。(疑似交換機を使用)

----------追記

モデムを試す前に、昔のバックアップから各種データを移行中(ファイルが見つからない等のエラーが出ていた為)

当時は色々凝っていて、日付や曜日、さらに時間帯によって様々なメッセージを細かく表示していました。

設定なんか当然すっかり忘れていた。

'93年頃、最初はPC-9801UV11で動かしていたが、最後はDOS/Vマシンだったので、まず設定ファイル中のドライブ名が違っていた。A:\KTBBSとC:\KTBBSの違い。最初Aで最後はC、これを再びAに戻した。

それと設定の仕方を忘れていて、調べ直したりとか。

そのほか色々なエラーが連発して若干の試行錯誤は有ったが、ようやく動作中の画面に。

とりあえずコンソールからのログインは可能

クロスケーブル接続の端末からは、まだ通信できない。

----------追記

クロスケーブル接続の端末からも接続OK

通信速度の設定を誤っていた。確かPC98本体のRS-232Cは最高38,400bpsまでだった、ような気がする。もともとモデム用の設定が残っていて、115,200bpsになっていた。そこで、無難な9,600bpsに直したらうまくいった。

ログイン中、ホスト側の画面はこうなっている。

次はモデムを試してみたい。(疑似交換機を使用)

----------追記

モデムを試す前に、昔のバックアップから各種データを移行中(ファイルが見つからない等のエラーが出ていた為)

当時は色々凝っていて、日付や曜日、さらに時間帯によって様々なメッセージを細かく表示していました。

自分の草の根ネットの終わり

2024.11.23

いまPC98がアツい

2024.11.23

PC98に限らず、MZもMSXもSC/SGも相変わらずアツいのだが、

どうもこれら古いパソコン(マイコン)をいじると、脳が活性化するような気がする。(当社比)

それに気づいたのはキーボードを久しぶりに叩いた時。DOSコマンドを打ち込んだ時。

昔取った杵柄というぐらいだ。

こうなったら、当時を再現せねばなるまい。

一日の始まりはピポに限る。

いまはPC-9801BX/U2を修理中で、これを含めてうちのPC98は(互換機含む)、

PC-486SE2

PC-9821AS/U2

PC-9801BX/U2

の3台となった。

キーボードをバラしてキートップを洗い、よく乾かしてスッキリした。

いまはPC-9801BX/U2の電解コンデンサを交換中。

電源ユニットも修理中。今日の時点では部品入荷待ち。

それからFDDだけど、開けてみるまでもなくゴムベルトがベタベタだろうから交換は必須。

最後にCFを取り付けてMS-DOSのインストール。こんな流れです。

----------追記

修理作業完了

まず電源単独で通電し、各出力が正常である事を確認(5V,+12V,-12V)してから本体へ取り付け。

中古入手時に内蔵HDDが入っていたけれど、異音を出して読み込まないので撤去

メモリチェックOK

まずフロッピーから起動OK

FDDはゴムベルトではなくダイレクトドライブ

CFを取り付け、フロッピーから起動してDOSをインストールしている途中(フロッピー3枚目)でエラーが出て読み込まなくなった。

フロッピーではなくドライブの不調

Bドライブに変えてみるが、やはりエラー

どちらもクリーナーをかけてみるがNG

インストールは中途半端だが、最低限の外部コマンドは入ったし起動できる状態

Bドライブは先程駄目だったが今度は読み込めた。

リモートドライブのソフトをフロッピーからCFへ移した。

再起動し、リモートドライブを使ってもう1台のPC98から必要なファイル等を移してくる作業。とても時間がかかる。何しろRS-232Cで送っているから。

そのほか、今のところ問題なし。

どうもこれら古いパソコン(マイコン)をいじると、脳が活性化するような気がする。(当社比)

それに気づいたのはキーボードを久しぶりに叩いた時。DOSコマンドを打ち込んだ時。

昔取った杵柄というぐらいだ。

こうなったら、当時を再現せねばなるまい。

一日の始まりはピポに限る。

いまはPC-9801BX/U2を修理中で、これを含めてうちのPC98は(互換機含む)、

PC-486SE2

PC-9821AS/U2

PC-9801BX/U2

の3台となった。

キーボードをバラしてキートップを洗い、よく乾かしてスッキリした。

いまはPC-9801BX/U2の電解コンデンサを交換中。

電源ユニットも修理中。今日の時点では部品入荷待ち。

それからFDDだけど、開けてみるまでもなくゴムベルトがベタベタだろうから交換は必須。

最後にCFを取り付けてMS-DOSのインストール。こんな流れです。

----------追記

修理作業完了

まず電源単独で通電し、各出力が正常である事を確認(5V,+12V,-12V)してから本体へ取り付け。

中古入手時に内蔵HDDが入っていたけれど、異音を出して読み込まないので撤去

メモリチェックOK

まずフロッピーから起動OK

FDDはゴムベルトではなくダイレクトドライブ

CFを取り付け、フロッピーから起動してDOSをインストールしている途中(フロッピー3枚目)でエラーが出て読み込まなくなった。

フロッピーではなくドライブの不調

Bドライブに変えてみるが、やはりエラー

どちらもクリーナーをかけてみるがNG

インストールは中途半端だが、最低限の外部コマンドは入ったし起動できる状態

Bドライブは先程駄目だったが今度は読み込めた。

リモートドライブのソフトをフロッピーからCFへ移した。

再起動し、リモートドライブを使ってもう1台のPC98から必要なファイル等を移してくる作業。とても時間がかかる。何しろRS-232Cで送っているから。

そのほか、今のところ問題なし。

草の根ネットのホストPC部屋

2024.11.23

当時は「第7サティアン」と呼ばれた事もあった。(ちょうど、あの事件で騒がれていた頃)

機材は山積み、ケーブルはぐちゃぐちゃ。そして24時間連続稼働で、機材が騒音を発していた。

自作のRS-232Cケーブルはフラットケーブルを利用したものだったので、それが部屋中に引き回されているのは「あの」ヘッドギアを連想させた。

まず電話線。外線は2本で一方はISDN。もう一方はアナログ。

ISDNはDSU/TAに入って、そこからデジタルポートはRS-232CでホストPCへ、アナログポートはモデム2台へそれぞれ接続していた。

アナログ回線は「三角電伝」に入り、FAX電話機とモデムを自動的に振り分けていた。そこからそれぞれ電話線がのびていた。

ホストはPC-486SE2で、SCSIの外付HDDは1GBのものが2台(一方はバックアップ)、そしてバックアップ用のMOドライブ。

当時は普通だと思っていたが、SCSIは機器同士を連結していくのでケーブルがかさばっていた。

拡張スロットにはSCSIボードと、RS-232Cを2ch分接続するためのMC16550IIボードがささっていた。

モニターは当然ブラウン管で、その上にキーボードを載せていた。これらはメンテナンスの時ぐらいしか使わなかった。

いま誰かログインしているかな、と見るのにも使った。誰が何をしているかモニターする事もできた。

モデムは3台以上あって、それぞれの電源アダプタとRS-232Cケーブルがのびていた。

コンセントは足りないから、テーブルタップからさらに三叉などでぐちゃぐちゃになっていた。

さらに加えて、「リンクボード」と称して3つの草の根ネット間の掲示板を自動転送するシステムを稼働させていた。

そのためにエプソンのPC-286VG(中古をもらった)とモニタ、キーボード、RS-232C自動切替器(自作)とそのためのモデム、早朝に動かす為のタイマーも設置していた。

自動切替器はプリンタポートから制御していて、特定のビットをON/OFFするとリレーが動作する。これでモデムを切り替えて兼用していた。ON/OFFのプログラムも当然自作で、あの頃はハードウェアを直接いじれる良い時代だった。

転送機能は通信ソフトのマクロで作っており、たまにおかしくなって止まったり(その都度デバッグ・調整していた)、接続先のネットが電話代未納で回線を止められていたりして、順調に動かない日もあった。

なぜか、うちの回線が「混線」状態となりノイズが入って通信できなくなった事もあった。これはなかなか再現せず、工事の方が調べに来られた時には正常で、夜になると再発したりして厄介だった。

混線はどのような状態だったかというとい、受話器を上げて聞くと発信音に混ざって話中音や他人の音声がかすかに聞こえたりした。

このノイズのせいでモデムの通信が止まったりした。

最終的には電話線の問題箇所が特定できて、高所作業車が家の前で電話線を調べているのが窓から見えた覚えがあるけど、たぶん落雷で焼けたか、絶縁の悪い箇所があったか、そんなところだろう。

工事の人がその回線でどこかへ電話をかけてテストしていたけど、何番だろう、知りたくなった。いまのように表示される機種ではない。リダイヤル機能はついていて、最後にダイヤルした番号を記憶している機種。

実際にかかると困るので、電話機をはずして電池をつなぎ、リダイヤルを押して発生するパルス音を聞いて何番にかけたのかをつきとめた。(ここには書かない)

脱線したが、以上に加えて、自分が普段使うノートPCがあった。これにもモデムをつないでいたか、切り替えていたか忘れたが、そこから外線にもホスト(RS-232C接続)にも接続できるようにしていた。

確か、ISDNのアナログポートにつないでいたから、ホストに接続する時はRS-232Cじゃなくて内線通話で良かったはず。内線の番号をダイヤルしていた。

RS-232Cポートの空きが無いから(ISDNのデジタルポート用にも使った)、DSU/TAの内線機能を使ったんだろう。これなら外線発信もできて切替は不要。

PC-486SE2で運営していたのはいつ頃までだったか忘れたが、その後はいわゆるDOS/Vマシンに引っ越して、最後までそれで運営していた。

やはりRS-232C(COM)ポートはたくさん必要だったので、マルチI/Oボードを集めてきて改造し、アドレスとIRQを設定した。

そんな中で、COMポートの配線の仕方が2種類ある事に気づいた。M/Bからはフラットケーブルで来ているじゃないですか。Dサブまで。

そのDサブのはんだ付けの仕方が、ピン番号で言うと1,2,3,4,5,6,7,8,9となっている物と、1,6,2,7,3,8,4,9,5と交互になっている物があった。

だから通信ができない、なぜだろうと最初わからなかった。

外観は同じに見えるCOMポートのケーブル、じつは中の配線は違っていたという。

まあとにかく、ごちゃごちゃの部屋だったというお話。

機材は山積み、ケーブルはぐちゃぐちゃ。そして24時間連続稼働で、機材が騒音を発していた。

自作のRS-232Cケーブルはフラットケーブルを利用したものだったので、それが部屋中に引き回されているのは「あの」ヘッドギアを連想させた。

まず電話線。外線は2本で一方はISDN。もう一方はアナログ。

ISDNはDSU/TAに入って、そこからデジタルポートはRS-232CでホストPCへ、アナログポートはモデム2台へそれぞれ接続していた。

アナログ回線は「三角電伝」に入り、FAX電話機とモデムを自動的に振り分けていた。そこからそれぞれ電話線がのびていた。

ホストはPC-486SE2で、SCSIの外付HDDは1GBのものが2台(一方はバックアップ)、そしてバックアップ用のMOドライブ。

当時は普通だと思っていたが、SCSIは機器同士を連結していくのでケーブルがかさばっていた。

拡張スロットにはSCSIボードと、RS-232Cを2ch分接続するためのMC16550IIボードがささっていた。

モニターは当然ブラウン管で、その上にキーボードを載せていた。これらはメンテナンスの時ぐらいしか使わなかった。

いま誰かログインしているかな、と見るのにも使った。誰が何をしているかモニターする事もできた。

モデムは3台以上あって、それぞれの電源アダプタとRS-232Cケーブルがのびていた。

コンセントは足りないから、テーブルタップからさらに三叉などでぐちゃぐちゃになっていた。

さらに加えて、「リンクボード」と称して3つの草の根ネット間の掲示板を自動転送するシステムを稼働させていた。

そのためにエプソンのPC-286VG(中古をもらった)とモニタ、キーボード、RS-232C自動切替器(自作)とそのためのモデム、早朝に動かす為のタイマーも設置していた。

自動切替器はプリンタポートから制御していて、特定のビットをON/OFFするとリレーが動作する。これでモデムを切り替えて兼用していた。ON/OFFのプログラムも当然自作で、あの頃はハードウェアを直接いじれる良い時代だった。

転送機能は通信ソフトのマクロで作っており、たまにおかしくなって止まったり(その都度デバッグ・調整していた)、接続先のネットが電話代未納で回線を止められていたりして、順調に動かない日もあった。

なぜか、うちの回線が「混線」状態となりノイズが入って通信できなくなった事もあった。これはなかなか再現せず、工事の方が調べに来られた時には正常で、夜になると再発したりして厄介だった。

混線はどのような状態だったかというとい、受話器を上げて聞くと発信音に混ざって話中音や他人の音声がかすかに聞こえたりした。

このノイズのせいでモデムの通信が止まったりした。

最終的には電話線の問題箇所が特定できて、高所作業車が家の前で電話線を調べているのが窓から見えた覚えがあるけど、たぶん落雷で焼けたか、絶縁の悪い箇所があったか、そんなところだろう。

工事の人がその回線でどこかへ電話をかけてテストしていたけど、何番だろう、知りたくなった。いまのように表示される機種ではない。リダイヤル機能はついていて、最後にダイヤルした番号を記憶している機種。

実際にかかると困るので、電話機をはずして電池をつなぎ、リダイヤルを押して発生するパルス音を聞いて何番にかけたのかをつきとめた。(ここには書かない)

脱線したが、以上に加えて、自分が普段使うノートPCがあった。これにもモデムをつないでいたか、切り替えていたか忘れたが、そこから外線にもホスト(RS-232C接続)にも接続できるようにしていた。

確か、ISDNのアナログポートにつないでいたから、ホストに接続する時はRS-232Cじゃなくて内線通話で良かったはず。内線の番号をダイヤルしていた。

RS-232Cポートの空きが無いから(ISDNのデジタルポート用にも使った)、DSU/TAの内線機能を使ったんだろう。これなら外線発信もできて切替は不要。

PC-486SE2で運営していたのはいつ頃までだったか忘れたが、その後はいわゆるDOS/Vマシンに引っ越して、最後までそれで運営していた。

やはりRS-232C(COM)ポートはたくさん必要だったので、マルチI/Oボードを集めてきて改造し、アドレスとIRQを設定した。

そんな中で、COMポートの配線の仕方が2種類ある事に気づいた。M/Bからはフラットケーブルで来ているじゃないですか。Dサブまで。

そのDサブのはんだ付けの仕方が、ピン番号で言うと1,2,3,4,5,6,7,8,9となっている物と、1,6,2,7,3,8,4,9,5と交互になっている物があった。

だから通信ができない、なぜだろうと最初わからなかった。

外観は同じに見えるCOMポートのケーブル、じつは中の配線は違っていたという。

まあとにかく、ごちゃごちゃの部屋だったというお話。

2024.11.24 17:56

|

2024.11.24 17:56

|