電源が壊れた話

2025.02.26

昔の話。

現場(屋外)に設置していた装置が動かなくなった。

調べてみると電源が壊れていた。

電源を取り替えたら動いた。

それだけ。

電源というのは略した書き方だがスイッチング電源基板。

よくあるTDKラムダとかコーセル等のメーカー品

それがなぜ壊れたのか報告しろ!とのこと。

ハッキリ言ってそんなのわかりません。

壊れ方を見て明らかに焼けていたら、落雷によるものでしょうと言えるけれど。

落雷の事例は過去にたくさん経験がありました。特に離島からの返品が多く、梅雨時になると多く発生していました。それらを全部ひとりで診ていました。

それは別として、冒頭の物は見た目では普通で、目立った損傷もありませんでした。ただ、メインのスイッチングのMOSFETが壊れていただけ。

雷かもしれないが、偶発的な故障(部品不良)かもしれません、としか言えません。

電源ロガーを仕掛けて電圧を監視しようという話も出たが、そんなのいつどうなるやらわかりません。(気の長い話だ)

気象台に問い合わせても、落雷まで観測していない地域もあります。まさに知りたいのはその地域でした。気温や風速はデータが有る。落雷はデータが無い、と。

同じようにMOSFETが壊れていた事例は別の機種で、別の場所でも複数回経験があり、結局よくわかりませんでした。

電源メーカーに送ったら修理されて返ってきて、いや、そうじゃなくて、故障原因の報告を求められているのでそれを知りたいんですが・・・

ところで、電源の基板を良く見た事がある方ならご存知かと思いますが、「放電ギャップ」がパターンとして組み込まれているものがあります。

実際、雷サージが入るとそこで放電して、ある程度の保護をしてくれます。

なんと部品代ゼロで保護できるなら素晴らしいじゃないか。(と、思ってはいけません)

放電するとパターンが融けてしまって、次に食らった時には役に立ちません。(笑)

三角の尖った形になっていますけど、それが丸くなって放電しなくなるんですね。

どうなるかというと説明するまでもありません。

そんなのを離島から戻ってきた基板でいっぱい見ました。

だいたい安価なクラスの電源にこういう放電ギャップが付いている感じ。コストダウンの一部でしょう。部品がいらないのですから。

屋外用の器具は当然のことながらアレスタを組み込んでおくものです。

照明器具だったら、もし筐体が樹脂で絶縁されているものだったら地絡の可能性は少ないです。主に電源の2線間だけの問題になります。この2線間で過電圧にならなかったら大丈夫という考え方です。

残念ながら我々が昔作っていたのは金属筐体だったので、電源基板と筐体との間で放電していました。その痕跡もハッキリ残っていました。

現場(屋外)に設置していた装置が動かなくなった。

調べてみると電源が壊れていた。

電源を取り替えたら動いた。

それだけ。

電源というのは略した書き方だがスイッチング電源基板。

よくあるTDKラムダとかコーセル等のメーカー品

それがなぜ壊れたのか報告しろ!とのこと。

ハッキリ言ってそんなのわかりません。

壊れ方を見て明らかに焼けていたら、落雷によるものでしょうと言えるけれど。

落雷の事例は過去にたくさん経験がありました。特に離島からの返品が多く、梅雨時になると多く発生していました。それらを全部ひとりで診ていました。

それは別として、冒頭の物は見た目では普通で、目立った損傷もありませんでした。ただ、メインのスイッチングのMOSFETが壊れていただけ。

雷かもしれないが、偶発的な故障(部品不良)かもしれません、としか言えません。

電源ロガーを仕掛けて電圧を監視しようという話も出たが、そんなのいつどうなるやらわかりません。(気の長い話だ)

気象台に問い合わせても、落雷まで観測していない地域もあります。まさに知りたいのはその地域でした。気温や風速はデータが有る。落雷はデータが無い、と。

同じようにMOSFETが壊れていた事例は別の機種で、別の場所でも複数回経験があり、結局よくわかりませんでした。

電源メーカーに送ったら修理されて返ってきて、いや、そうじゃなくて、故障原因の報告を求められているのでそれを知りたいんですが・・・

ところで、電源の基板を良く見た事がある方ならご存知かと思いますが、「放電ギャップ」がパターンとして組み込まれているものがあります。

実際、雷サージが入るとそこで放電して、ある程度の保護をしてくれます。

なんと部品代ゼロで保護できるなら素晴らしいじゃないか。(と、思ってはいけません)

放電するとパターンが融けてしまって、次に食らった時には役に立ちません。(笑)

三角の尖った形になっていますけど、それが丸くなって放電しなくなるんですね。

どうなるかというと説明するまでもありません。

そんなのを離島から戻ってきた基板でいっぱい見ました。

だいたい安価なクラスの電源にこういう放電ギャップが付いている感じ。コストダウンの一部でしょう。部品がいらないのですから。

屋外用の器具は当然のことながらアレスタを組み込んでおくものです。

照明器具だったら、もし筐体が樹脂で絶縁されているものだったら地絡の可能性は少ないです。主に電源の2線間だけの問題になります。この2線間で過電圧にならなかったら大丈夫という考え方です。

残念ながら我々が昔作っていたのは金属筐体だったので、電源基板と筐体との間で放電していました。その痕跡もハッキリ残っていました。

水の勢い

2025.02.26

給湯器を交換してから、水(湯)の勢いが強くなった事は書きました。

これまで「こんなものか」と思っていたのでした。水の勢いが弱かった事。

このあたりは水圧が低いのかなあ?と、なんとなく。

ところが、交換によって本来のパワー?を発揮するようになった、と。

こんなものだと思っていた事が案外、普通ではないのかもしれません。疑問を持って見直してみる必要があるのではないか。なぜこうなってる?という疑問を・・・

これまで「こんなものか」と思っていたのでした。水の勢いが弱かった事。

このあたりは水圧が低いのかなあ?と、なんとなく。

ところが、交換によって本来のパワー?を発揮するようになった、と。

こんなものだと思っていた事が案外、普通ではないのかもしれません。疑問を持って見直してみる必要があるのではないか。なぜこうなってる?という疑問を・・・

給湯器の交換完了

2025.02.25

年明け早々からお湯が出なくなったりして、お騒がせな給湯器でしたが、とうとう本日交換されてしまいました。

1月の何日だったか、点検に来てもらった日までは毎日エラーが出ていたのに、その後は全く何もでなくなり、昨日までエラー無しでした。

点検に来られた方が何をしたかは知りませんが、案外、掃除をしたら直るような故障だったのかもしれません。

いずれにしても年数が経過(13年)しており、交換して正解だったでしょう。

早速今夜、風呂にお湯を張ってみています。

むむっ、なんか水(湯)の勢いが強くなったのでは? 以前はシャワーにしても、いまいち勢いがなかったのに。確かに勢いが強くなっている。今までは蛇口を最大にひねってもヒョロヒョロした弱々しい水流だった。

以前の給湯器は、内部の配管なんかにゴミが詰まっていたのかもしれない。ひょっとしたら。

----------追記

風呂に入りながら考えていた。配管の内側に・・・人間の血管のコレステロールみたいな・・・えーっと何だっけ。ほら、あれだ。

す、・・・スケール。スケールが付着して流量が落ちていたのではないか?

熱交換器にスケールが付着していたとしたらどうやって除去するだろう? 分解できないから薬剤を使うしかないと思うが、そんなメンテナンスは見たこと無い。知らない。ひょっとして、やっているのかと思って調べたけど無さそう。

1月の何日だったか、点検に来てもらった日までは毎日エラーが出ていたのに、その後は全く何もでなくなり、昨日までエラー無しでした。

点検に来られた方が何をしたかは知りませんが、案外、掃除をしたら直るような故障だったのかもしれません。

いずれにしても年数が経過(13年)しており、交換して正解だったでしょう。

早速今夜、風呂にお湯を張ってみています。

むむっ、なんか水(湯)の勢いが強くなったのでは? 以前はシャワーにしても、いまいち勢いがなかったのに。確かに勢いが強くなっている。今までは蛇口を最大にひねってもヒョロヒョロした弱々しい水流だった。

以前の給湯器は、内部の配管なんかにゴミが詰まっていたのかもしれない。ひょっとしたら。

----------追記

風呂に入りながら考えていた。配管の内側に・・・人間の血管のコレステロールみたいな・・・えーっと何だっけ。ほら、あれだ。

す、・・・スケール。スケールが付着して流量が落ちていたのではないか?

熱交換器にスケールが付着していたとしたらどうやって除去するだろう? 分解できないから薬剤を使うしかないと思うが、そんなメンテナンスは見たこと無い。知らない。ひょっとして、やっているのかと思って調べたけど無さそう。

ハイブリッド回路

2025.02.23

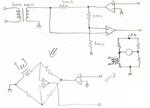

アナログの電話回線は2本の線だけで電源供給と音声の送受信をしているわけですが、どうして2本で可能なのか。

自分のマイク~(電池と回線)~相手のスピーカー

そして、相手のマイク~(電池と回線)~自分のスピーカー

という結線をすれば4本必要になる。アースを兼用しても3本。

それは、ハイブリッド回路(2線-4線変換回路)またはそれと同等の物を使っているからです(上図)。

黒電話の時代にはコイル(トランス)で実現していました。昔のモデムはオペアンプで組まれていて、いまの多くの電話機はICに内蔵されています。

基本的にはブリッジになっていて、これが平衡している限り、自分のマイクが拾った声は自分のスピーカーには聞こえない仕組みです。

左向きの三角は自分のマイクから、右向きの三角は自分のスピーカーへつながっています。

自分の声は2本の抵抗を通ってトランス経由で外線へ出ていきます。

スピーカーにつながるオペアンプの入力+,-には自分の声が入り、±0で自分の声は聞こえないわけです。(差動増幅)

600Ωと書きましたが、現実の回線は必ずしもそうなっていないので、自動的に調整する仕組みがあるようです。この図は、あくまでも原理的に簡略化しただけです。

中学生の頃に学校で組み立てていたインターホンは、フラットケーブルで親機・子機を接続するもので、個人的には「ダサい」代物でした。なんで2本じゃないのかと。フラットケーブルなんか引き回したくないです。見た目も悪いし・・・。

でも中学生の製作品でオペアンプとか難しそうなものは不向きだろうという見方もあろうかと思います。

このハイブリッド回路、会社に入ってからモデム等の設計をする機会が有り、試作してみることになりました。

それでトラ技か何かに載っていた物を真似して2台作り(通信テストなので2台必要)、実験を始めてみたところで、

その当時は何もわかっておらず見様見真似だけで精一杯でした。当然、調整の仕方もよくわかりません。もたもたしていたら、

上司から「お前わかってないだろ」って言われてゴミ箱ポイでした。

それでとにかく「作り直せ」と言われて、作り方も「なってなかった」んでしょうね。アースの引き回し方ひとつでも、まだまだあの頃は未熟でした。

学校を卒業して数年だったっけ。ユニバーサル基板の電源ラインの引き回しだって、細いラッピング線をむいたやつで全部引いていました。いま思えばおかしな話。細すぎだろって。

ずっと一人でやってきたから、知らなかったのです。学校では習わなかったし。

電源とアースには太めの銅線を使って、信号の流れを考えた部品配置で作り直し・・・これでようやく実験を始めることができた思い出があります。

これが今も続いている製品シリーズの基礎になりました。

自分のマイク~(電池と回線)~相手のスピーカー

そして、相手のマイク~(電池と回線)~自分のスピーカー

という結線をすれば4本必要になる。アースを兼用しても3本。

それは、ハイブリッド回路(2線-4線変換回路)またはそれと同等の物を使っているからです(上図)。

黒電話の時代にはコイル(トランス)で実現していました。昔のモデムはオペアンプで組まれていて、いまの多くの電話機はICに内蔵されています。

基本的にはブリッジになっていて、これが平衡している限り、自分のマイクが拾った声は自分のスピーカーには聞こえない仕組みです。

左向きの三角は自分のマイクから、右向きの三角は自分のスピーカーへつながっています。

自分の声は2本の抵抗を通ってトランス経由で外線へ出ていきます。

スピーカーにつながるオペアンプの入力+,-には自分の声が入り、±0で自分の声は聞こえないわけです。(差動増幅)

600Ωと書きましたが、現実の回線は必ずしもそうなっていないので、自動的に調整する仕組みがあるようです。この図は、あくまでも原理的に簡略化しただけです。

中学生の頃に学校で組み立てていたインターホンは、フラットケーブルで親機・子機を接続するもので、個人的には「ダサい」代物でした。なんで2本じゃないのかと。フラットケーブルなんか引き回したくないです。見た目も悪いし・・・。

でも中学生の製作品でオペアンプとか難しそうなものは不向きだろうという見方もあろうかと思います。

このハイブリッド回路、会社に入ってからモデム等の設計をする機会が有り、試作してみることになりました。

それでトラ技か何かに載っていた物を真似して2台作り(通信テストなので2台必要)、実験を始めてみたところで、

その当時は何もわかっておらず見様見真似だけで精一杯でした。当然、調整の仕方もよくわかりません。もたもたしていたら、

上司から「お前わかってないだろ」って言われてゴミ箱ポイでした。

それでとにかく「作り直せ」と言われて、作り方も「なってなかった」んでしょうね。アースの引き回し方ひとつでも、まだまだあの頃は未熟でした。

学校を卒業して数年だったっけ。ユニバーサル基板の電源ラインの引き回しだって、細いラッピング線をむいたやつで全部引いていました。いま思えばおかしな話。細すぎだろって。

ずっと一人でやってきたから、知らなかったのです。学校では習わなかったし。

電源とアースには太めの銅線を使って、信号の流れを考えた部品配置で作り直し・・・これでようやく実験を始めることができた思い出があります。

これが今も続いている製品シリーズの基礎になりました。

猫の日

2025.02.22

腹を見せてゴロン、さあ、モフらせてやるぞ・・・

そんな誘いにのって、手を出した瞬間

ガシッと掴まれて、カミカミされてバリバリされて、

ケリケリケリッと、ネコキック

もう飽きた、いらんと言わんばかりに去っていく。

猫ってそんなもの。

だが、そこがいい。

そんな誘いにのって、手を出した瞬間

ガシッと掴まれて、カミカミされてバリバリされて、

ケリケリケリッと、ネコキック

もう飽きた、いらんと言わんばかりに去っていく。

猫ってそんなもの。

だが、そこがいい。

2025.02.26 09:06

|

2025.02.26 09:06

|