肉球マッパーRAM ZM-MXR29(A) END

2023.08.17

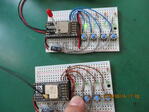

TWE-LITE

2023.08.16

写真は、通信テスト用に製作した基板

一方のボタンを押すと、他方のLEDが点灯する。

お互いにボタンを押しても、それぞれ相手側のLEDが点灯する。

基本的に買ってきてそのままの状態で(ファームウェアが書込済みで)配線をつないで通電すれば使えるという便利なもの。

しかも技適を通っていて安心して使えるし、環境にもよるが、けっこう遠くまで通信可能。

こんなのが長年欲しかった。

まあ初めて手に入れたのは2015年頃でしたけど、その頃ちょっと試して、放置していたものです。また最近になって用事が出てきていじくり始めました。

国産メーカーで、製品としては10年近く続いているし、安心して使えると思います。

昔話をします。

長年、手軽に使える無線モジュールが無いものかと苦心してきました。

自分の記憶では30年ぐらい前、315MHz帯の送信・受信モジュールが市販されていました。

ホームセンターで売られているワイヤレスピンポンも基本的には同じような回路構成で、超再生式のシンプルな受信機でした。

ただ、それを使ってデータを送ろうとすると・・・つまずくのでした。カンタンなリモコン信号ぐらいなら何とかなるけれど。

そして、実際に試してみると電波が届いたり届かなかったりと不安定なところもあり、調整に苦心しました。

そもそも微弱電波かというところで微妙な物もありました。本当に微弱電波の基準を満たしていたら、あまり実用性はありません。

じつはホームセンター等で売られている物は、基準を満たしていない物が多いです。調査機関が試買といって市販品を買い集めて、電波の基準に合致しているか調べていて、その結果がネット上に載っています。ほとんど違法レベルでした。

でも、せめて木造の家の中ならどこでも届くぐらいにできないか、という要望が(むかし作っていた製品に対して)あったけれど、なかなかできなくて苦しんだものです。

無線でデータを送るというのは意外と難しいと言うか、根が深くて、生半可ではいかないものです。変調とか復調とか、エラー訂正とか、高周波の知識が求められました。

とうとうギブアップして、無線の専門会社に引き継いでやってもらったのがちょうど20数年前のことです。

あの頃に、こんな便利なモジュールが有ったらなあ、と感慨深いものがあります。

そして、これは単純な無線モジュールじゃなくて、32bitのマイコンを内蔵していますから、ほかの用途にも応用可能です。色々研究してみる価値はあります。

一方のボタンを押すと、他方のLEDが点灯する。

お互いにボタンを押しても、それぞれ相手側のLEDが点灯する。

基本的に買ってきてそのままの状態で(ファームウェアが書込済みで)配線をつないで通電すれば使えるという便利なもの。

しかも技適を通っていて安心して使えるし、環境にもよるが、けっこう遠くまで通信可能。

こんなのが長年欲しかった。

まあ初めて手に入れたのは2015年頃でしたけど、その頃ちょっと試して、放置していたものです。また最近になって用事が出てきていじくり始めました。

国産メーカーで、製品としては10年近く続いているし、安心して使えると思います。

昔話をします。

長年、手軽に使える無線モジュールが無いものかと苦心してきました。

自分の記憶では30年ぐらい前、315MHz帯の送信・受信モジュールが市販されていました。

ホームセンターで売られているワイヤレスピンポンも基本的には同じような回路構成で、超再生式のシンプルな受信機でした。

ただ、それを使ってデータを送ろうとすると・・・つまずくのでした。カンタンなリモコン信号ぐらいなら何とかなるけれど。

そして、実際に試してみると電波が届いたり届かなかったりと不安定なところもあり、調整に苦心しました。

そもそも微弱電波かというところで微妙な物もありました。本当に微弱電波の基準を満たしていたら、あまり実用性はありません。

じつはホームセンター等で売られている物は、基準を満たしていない物が多いです。調査機関が試買といって市販品を買い集めて、電波の基準に合致しているか調べていて、その結果がネット上に載っています。ほとんど違法レベルでした。

でも、せめて木造の家の中ならどこでも届くぐらいにできないか、という要望が(むかし作っていた製品に対して)あったけれど、なかなかできなくて苦しんだものです。

無線でデータを送るというのは意外と難しいと言うか、根が深くて、生半可ではいかないものです。変調とか復調とか、エラー訂正とか、高周波の知識が求められました。

とうとうギブアップして、無線の専門会社に引き継いでやってもらったのがちょうど20数年前のことです。

あの頃に、こんな便利なモジュールが有ったらなあ、と感慨深いものがあります。

そして、これは単純な無線モジュールじゃなくて、32bitのマイコンを内蔵していますから、ほかの用途にも応用可能です。色々研究してみる価値はあります。

DC-DCコンバータの罠

2023.08.14

3端子レギュレータ7805等は便利だが、入力と出力電圧の差を熱に変えているので、その差が大きかったり電流が多い場合は発熱が課題になる。

そこで便利なのは3端子レギュレータと差し替えできるDC-DCコンバータ。

ところが、これをうっかり逆に実装してしまい、それで通電したらマイコンを破壊してしまった・・・という話。

なんで逆に実装したか。

単純に3本足で同じだろうと思ったら、品種によってはピン並びが手前、そして奥の物がある。これで勘違いして結果的に逆差しした。

IN, GND, OUTの3本足、このOUTからIN方向の抵抗を測定してみると、意外なことに数Ωしかない。(内部に保護ダイオードが入っていると思われる。その抵抗値ではないかと)

だから、OUTに電圧をかけると、INからほぼスルーで出てくるわけ。12Vなら12Vほぼそのまま出てくる。だからマイコンなんか一発で壊れる。

電源を切って、5V/GND間の抵抗を測定すると、数Ωしかない。マイコンを取り外したらショートは解消し、数キロオームになった。

新しいマイコンを実装したら今度はOK。

そこで便利なのは3端子レギュレータと差し替えできるDC-DCコンバータ。

ところが、これをうっかり逆に実装してしまい、それで通電したらマイコンを破壊してしまった・・・という話。

なんで逆に実装したか。

単純に3本足で同じだろうと思ったら、品種によってはピン並びが手前、そして奥の物がある。これで勘違いして結果的に逆差しした。

IN, GND, OUTの3本足、このOUTからIN方向の抵抗を測定してみると、意外なことに数Ωしかない。(内部に保護ダイオードが入っていると思われる。その抵抗値ではないかと)

だから、OUTに電圧をかけると、INからほぼスルーで出てくるわけ。12Vなら12Vほぼそのまま出てくる。だからマイコンなんか一発で壊れる。

電源を切って、5V/GND間の抵抗を測定すると、数Ωしかない。マイコンを取り外したらショートは解消し、数キロオームになった。

新しいマイコンを実装したら今度はOK。

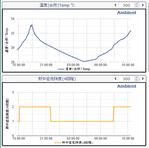

温度・湿度モニタの改良検討

2023.06.20

ファミコン互換機

2023.06.15

2023.08.17 10:14

|

2023.08.17 10:14

|