こて先

2025.03.08

昔のはんだごては、こて先が銅むきだしだった。

熱で酸化して黒くなる。

そのままではハンダがのらないから、ヤスリで削ってピカピカにしてハンダをなじませていた。

昔のはんだごて、例えばHAKKOのJUNIORシリーズ

ttps://www.hakko.com/japan/products/hakko_junior.html

自分が子どもの頃はこれを使っていた。

最初60Wで(何も知らずに買っていたから)、熱しすぎて基板の銅箔が良く剥がれた。

こて先をヤスリで削るから、当然、だんだん減ってくる。そういうもの。

勿論、交換用のこて先もある。

グラインダーの砥石の欠けたやつを拾ってきて、これをせんべいの空き缶に入れ、これをそのままこて台として使っていた。重いから安定していた。

こて先を削りたくなったら砥石でゴシゴシ。

そのうちに、電子工作の雑誌などでメッキのこて先があるのを知った。へえ、それなら削らなくて済む。

それでホームセンターで見かけたはんだごてを買ってきたが、よく知らないもんだから、ヤスリで削ってしまった。これじゃ今までと変わらない。

そういった失敗をしながら、ようやくまともに使えるようになった。

後年まで意外と知らなかったのは、こて先にハンダを常に盛っておくこと。保護するため。もしスポンジできれいにハンダを落としたまま通電しておくと酸化してこて先が傷む。

こて先をハンダで覆っておけば保護になるというわけ。

情報や知識との接点がないために、大事なことを知らなくて失敗した例がある。

熱で酸化して黒くなる。

そのままではハンダがのらないから、ヤスリで削ってピカピカにしてハンダをなじませていた。

昔のはんだごて、例えばHAKKOのJUNIORシリーズ

ttps://www.hakko.com/japan/products/hakko_junior.html

自分が子どもの頃はこれを使っていた。

最初60Wで(何も知らずに買っていたから)、熱しすぎて基板の銅箔が良く剥がれた。

こて先をヤスリで削るから、当然、だんだん減ってくる。そういうもの。

勿論、交換用のこて先もある。

グラインダーの砥石の欠けたやつを拾ってきて、これをせんべいの空き缶に入れ、これをそのままこて台として使っていた。重いから安定していた。

こて先を削りたくなったら砥石でゴシゴシ。

そのうちに、電子工作の雑誌などでメッキのこて先があるのを知った。へえ、それなら削らなくて済む。

それでホームセンターで見かけたはんだごてを買ってきたが、よく知らないもんだから、ヤスリで削ってしまった。これじゃ今までと変わらない。

そういった失敗をしながら、ようやくまともに使えるようになった。

後年まで意外と知らなかったのは、こて先にハンダを常に盛っておくこと。保護するため。もしスポンジできれいにハンダを落としたまま通電しておくと酸化してこて先が傷む。

こて先をハンダで覆っておけば保護になるというわけ。

情報や知識との接点がないために、大事なことを知らなくて失敗した例がある。

こて先のクリーナー

2025.03.08

はんだごてのこて先を掃除するやつ。

よく見かけるのは濡れスポンジ。

新品で買ったときは、何やら薄っぺらい紙みたいなものが袋に入っていて、これは何だと思う方が多いようです。私も初めての時はそうでした。

水をかけるとあら不思議、ジュワッと膨らんでスポンジだ、と。

昔は濡れ雑巾を使ったもんだ、という方もいらっしゃるでしょう。

使い捨て前提で、ちり紙を畳んで湿らせて使った事もある。

近頃は、金属たわしみたいな(というよりも、金属たわしそのものか)やつに、こて先をつっこんで掃除するやつがある。

うちにも有ったけど、どうも馴染まなくて捨ててしまった。

ハンダがくっついて固まってきて、それを取り除く事もできないので。

(何か使い方を間違っているでしょうか)

あのくるくるした金属たわしみたいな物は、旋盤の削りカスじゃないかと思う。

スポンジ、金属以外では

自分の知っている範囲だと、段ボールでこて先を掃除していた人がいた。工場で。

段ボールの端などでこて先を拭う。これがちょうど良い使い心地。

湿らせないでそのまま使う。

燃えないのか?って、ずっと当ててなければ燃えない。

そういえば子どもの頃、電子工作の雑誌の広告を見ていて、こて先クリーナーの写真が載っていたけど、

モノクロで縮小して、写真自体が小さいから商品の詳細がよくわからなかった。

何か砥石のようなものがあるので、これでゴシゴシ削るんだろうかと思い込んでいた時期もあった。(そんなふうに見えた)

じつはスポンジだったのかと。

よく見かけるのは濡れスポンジ。

新品で買ったときは、何やら薄っぺらい紙みたいなものが袋に入っていて、これは何だと思う方が多いようです。私も初めての時はそうでした。

水をかけるとあら不思議、ジュワッと膨らんでスポンジだ、と。

昔は濡れ雑巾を使ったもんだ、という方もいらっしゃるでしょう。

使い捨て前提で、ちり紙を畳んで湿らせて使った事もある。

近頃は、金属たわしみたいな(というよりも、金属たわしそのものか)やつに、こて先をつっこんで掃除するやつがある。

うちにも有ったけど、どうも馴染まなくて捨ててしまった。

ハンダがくっついて固まってきて、それを取り除く事もできないので。

(何か使い方を間違っているでしょうか)

あのくるくるした金属たわしみたいな物は、旋盤の削りカスじゃないかと思う。

スポンジ、金属以外では

自分の知っている範囲だと、段ボールでこて先を掃除していた人がいた。工場で。

段ボールの端などでこて先を拭う。これがちょうど良い使い心地。

湿らせないでそのまま使う。

燃えないのか?って、ずっと当ててなければ燃えない。

そういえば子どもの頃、電子工作の雑誌の広告を見ていて、こて先クリーナーの写真が載っていたけど、

モノクロで縮小して、写真自体が小さいから商品の詳細がよくわからなかった。

何か砥石のようなものがあるので、これでゴシゴシ削るんだろうかと思い込んでいた時期もあった。(そんなふうに見えた)

じつはスポンジだったのかと。

あばれ圧着

2025.02.26

昭和世代としては、どうしても昭和の香りがするタイトルにしたくなるものです。

いわゆる圧着端子(丸型とかY型とか、リングスリーブも含む?)

高校生の頃これらを初めて見て、「アルミ」製だと思い込んでいました。

見た目それっぽいじゃないですか。アルミのように見えた。(じつは銅にメッキしたものとはその時知らなかった)

これを学校で使うことになり、近くにいた上級生が「はんだ付けしてくれ」と。

(普通、圧着端子をはんだ付けする事は少ないと思うが・・・そもそも圧着だろうと)

圧着工具は無いのですかと言ったような気もする。何十年も前なので忘れた。

リングスリーブ用の工具しかなかったんじゃないかな。誰も圧着端子用の工具を知らないという状況だったのでは。今となってはハッキリしない。

私は圧着端子こそ初めて見たが、アルミに普通のハンダがつかないのは(経験的にも)知っていたので、そういう作業は無理ですと言い返したわけ。(生意気にも/でも当時は何も考えずに、思った事を口に出していた。だからダメだったのかなと振り返る)

まあ、まずやってみてから、何かあるなら言えば良かったんだろうけど。

結局はんだ付けしたのかどうかまでは覚えてない。工具が無くて仕方なくはんだ付けだったのか。

先生も一緒だったので、知っていそうなものだったが・・・

こんなどうでも良い事をたまに思い出してモヤッとする。

先生はずいぶん早くに亡くなられて、残念に思いました。確か、たまたまご自宅の前を歩いて通りかかっていたら庭の手入れをされていて、そのときお会いしたのが本当に最後になってしまったのでした。

いわゆる圧着端子(丸型とかY型とか、リングスリーブも含む?)

高校生の頃これらを初めて見て、「アルミ」製だと思い込んでいました。

見た目それっぽいじゃないですか。アルミのように見えた。(じつは銅にメッキしたものとはその時知らなかった)

これを学校で使うことになり、近くにいた上級生が「はんだ付けしてくれ」と。

(普通、圧着端子をはんだ付けする事は少ないと思うが・・・そもそも圧着だろうと)

圧着工具は無いのですかと言ったような気もする。何十年も前なので忘れた。

リングスリーブ用の工具しかなかったんじゃないかな。誰も圧着端子用の工具を知らないという状況だったのでは。今となってはハッキリしない。

私は圧着端子こそ初めて見たが、アルミに普通のハンダがつかないのは(経験的にも)知っていたので、そういう作業は無理ですと言い返したわけ。(生意気にも/でも当時は何も考えずに、思った事を口に出していた。だからダメだったのかなと振り返る)

まあ、まずやってみてから、何かあるなら言えば良かったんだろうけど。

結局はんだ付けしたのかどうかまでは覚えてない。工具が無くて仕方なくはんだ付けだったのか。

先生も一緒だったので、知っていそうなものだったが・・・

こんなどうでも良い事をたまに思い出してモヤッとする。

先生はずいぶん早くに亡くなられて、残念に思いました。確か、たまたまご自宅の前を歩いて通りかかっていたら庭の手入れをされていて、そのときお会いしたのが本当に最後になってしまったのでした。

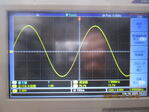

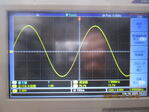

低周波発振器

2025.02.18

やっぱりコレだ!

(低周波といっても肩こりとかじゃないよ)

ある回路のテストをしようと、ちうごく製の多機能な奴を引っ張り出してきたら、こんな肝心な時に出力が出なくて困った。

蓋を開けて、内部のコネクタを差し込み直したりした後、電源を入れたら出力が出た。じつにあやしい奴だ。

しかも出力にはノイズが乗っている。

多機能ゆえに操作は煩雑で、いまいちしっくりこない。

そこで! 昔から馴染のある低周波発振器の出番というわけ。

内部にはエアバリコン。最高。(なにが?と言われそう)

RC発振器(ウィーンブリッジ発振回路を使用)

このダイヤルを回しながら、口で「ブー・・・ピー・・・キー」とその周波数の音を真似して発声したりする。

ダイヤルを小刻みに回したり戻したりしながら「ワウワウワウ」とか。

(しませんか?)

ロータリースイッチも。

基板のはんだ付けはディップじゃなくて手作業でやってる。

できればアナログオシロで見たかった。きれいな波形を。

説明書は簡素ながら回路図や調整方法まで載っており、もし壊れたら自分で何とかできるのも現代の製品には無い、良いところ。

(低周波といっても肩こりとかじゃないよ)

ある回路のテストをしようと、ちうごく製の多機能な奴を引っ張り出してきたら、こんな肝心な時に出力が出なくて困った。

蓋を開けて、内部のコネクタを差し込み直したりした後、電源を入れたら出力が出た。じつにあやしい奴だ。

しかも出力にはノイズが乗っている。

多機能ゆえに操作は煩雑で、いまいちしっくりこない。

そこで! 昔から馴染のある低周波発振器の出番というわけ。

内部にはエアバリコン。最高。(なにが?と言われそう)

RC発振器(ウィーンブリッジ発振回路を使用)

このダイヤルを回しながら、口で「ブー・・・ピー・・・キー」とその周波数の音を真似して発声したりする。

ダイヤルを小刻みに回したり戻したりしながら「ワウワウワウ」とか。

(しませんか?)

ロータリースイッチも。

基板のはんだ付けはディップじゃなくて手作業でやってる。

できればアナログオシロで見たかった。きれいな波形を。

説明書は簡素ながら回路図や調整方法まで載っており、もし壊れたら自分で何とかできるのも現代の製品には無い、良いところ。

技術家庭科で作ったインターホン

2025.02.12

我々が中学生の頃に組み立てたインターホンのキット。(自分は別の物を作った)

以前から、親機と子機間の配線がフラットケーブルなのが気に入らないとかブツブツ言っていたものです(笑)。

当時の資料が出てきました。(1986年)

よく保存してあるでしょう。なんでもかんでもファイルに綴じていたのです。

これはキットの説明書にあった図で、説明書自体は回路の実験なども詳しく書かれていて勉強になるものです。

フラットケーブルは5芯、これを1Fから2Fまで引き回すのは見た目など微妙かなと・・・それに、延長する時に専用のケーブルを買わないといけないでしょう。(いつまで売っていたかはわからないが、当時だと学校の教材業者からしか入手できなかったのではないか)

もし途中で切って普通の電線を継ぎ足すと、さらに見た目が悪くなるでしょう。それに長さ分の線を5本よ。

やっぱり2芯だよ!2芯!! 電話機と同じようにしないと。

ちなみに電話用の屋内配線も外観1本で2対(4芯)の物があるので、それでも見た目は許容範囲。

さすがに中学生の教材で難しい回路はどうかと思うが、単純に作るなら、トランスによるハイブリッド回路はどうだろうかと妄想。

この中学校のキットは親機だけ電池が入っていて、フラットケーブル経由で子機に電源供給している。電話回線のように音声と電源を2本だけで送れたら最高。

そういえば、いまの中学生はこんなキットを作ったりするのだろうか? キューブ型ラジオぐらいしか知らないけど、あれは実用性がある。

いまの時代にインターホンいるかね。一戸建てとは限らないし、アパートやマンションもあるだろう。なんでもかんでもスマホか。

そうだ無線LANインターホン・・・って、スマホアプリでできてしまうか。すでにあるかも。あまり夢がないね。

以前から、親機と子機間の配線がフラットケーブルなのが気に入らないとかブツブツ言っていたものです(笑)。

当時の資料が出てきました。(1986年)

よく保存してあるでしょう。なんでもかんでもファイルに綴じていたのです。

これはキットの説明書にあった図で、説明書自体は回路の実験なども詳しく書かれていて勉強になるものです。

フラットケーブルは5芯、これを1Fから2Fまで引き回すのは見た目など微妙かなと・・・それに、延長する時に専用のケーブルを買わないといけないでしょう。(いつまで売っていたかはわからないが、当時だと学校の教材業者からしか入手できなかったのではないか)

もし途中で切って普通の電線を継ぎ足すと、さらに見た目が悪くなるでしょう。それに長さ分の線を5本よ。

やっぱり2芯だよ!2芯!! 電話機と同じようにしないと。

ちなみに電話用の屋内配線も外観1本で2対(4芯)の物があるので、それでも見た目は許容範囲。

さすがに中学生の教材で難しい回路はどうかと思うが、単純に作るなら、トランスによるハイブリッド回路はどうだろうかと妄想。

この中学校のキットは親機だけ電池が入っていて、フラットケーブル経由で子機に電源供給している。電話回線のように音声と電源を2本だけで送れたら最高。

そういえば、いまの中学生はこんなキットを作ったりするのだろうか? キューブ型ラジオぐらいしか知らないけど、あれは実用性がある。

いまの時代にインターホンいるかね。一戸建てとは限らないし、アパートやマンションもあるだろう。なんでもかんでもスマホか。

そうだ無線LANインターホン・・・って、スマホアプリでできてしまうか。すでにあるかも。あまり夢がないね。

2025.03.08 11:40

|

2025.03.08 11:40

|