構内専用自動交換機

2025.05.08

写真は、「沖電気時報」より。

これは PAX-102 「10回線構内専用自動交換機」 の中身です。

構内交換機というのは、いわゆるPBXのことです。たとえば会社の中とか、その内線専用で使う交換機です。この機種は外線と接続する機能は無く、構内専用です。

これがどうしたかというと、

小学生の頃、ある朝・・・親父が「こうないこうかんき、欲しくないか?」と私に聞きました。

私は「こうない」の部分を「校内」と思い込んだわけです。その意味しか知らないから。

校内っていうことは学校で使っていたやつ? どんなのだろう?

それで持ち帰ってきたのが、この写真の左側部分のリレーユニットでした。

解体された状態で、配線は切られていたし、リレーはつぶれていました。

たぶん、役所なので使えないようにしてから捨てたんだろうと思います。

最初は、写真左側のユニットだけ受け取りました。

当時は完成状態の写真なんか見たことがありません。だけど、これだけじゃないだろう、とはなんとなく思っていました。

そこで親父に、もっと部品が無いだろうかと聞いたら、またいくつか持ち帰ってきました。

トランス、基板、端子盤といったものでした。

トランスはカバーを開けてみると内部に水が入っており、外に放置されていたと思います。もちろんそのまま通電すると危ないので、数日よく乾かしてから通電してみました。

結局、リレーユニットはあちこち配線が切られていたりつぶれていたりして修復しようがなく、いじって遊ぶだけで終わってしまいました。

ロータリースイッチ(電磁式)は面白いと思ったので、それだけはずいぶんいじって遊びました。断続的に電流を流すと、接点が順番に切り替わっていくのです。

これで10回線の電話機を選択していくのでしょう。

当時は資料も何もありませんから、何がどうなっていたのかさっぱりわかりませんでした。

つい先日、こういう資料を手に入れて、今更ながらなるほど・・・と長年のスキマ?が埋まってきたわけです。

国立国会図書館のデジタルコレクションの中に、色々な資料が無料公開されています。「沖電気時報」もそのひとつです。

この交換機は電話機を10台まで接続し、同時に通話できるのは2組まででした。

あの色々な基板は、当時は正体不明でしたが、発信音や話中音を出す為の発振回路だったのでしょう。

もともとどんな形だったのか、今更知った次第です。

そして、今はこの仕様書を見るだけで回路を設計して作れるレベルになりました。わざわざ作りませんが、せめて当時の部品を残しておけば良かったと思います。

これは PAX-102 「10回線構内専用自動交換機」 の中身です。

構内交換機というのは、いわゆるPBXのことです。たとえば会社の中とか、その内線専用で使う交換機です。この機種は外線と接続する機能は無く、構内専用です。

これがどうしたかというと、

小学生の頃、ある朝・・・親父が「こうないこうかんき、欲しくないか?」と私に聞きました。

私は「こうない」の部分を「校内」と思い込んだわけです。その意味しか知らないから。

校内っていうことは学校で使っていたやつ? どんなのだろう?

それで持ち帰ってきたのが、この写真の左側部分のリレーユニットでした。

解体された状態で、配線は切られていたし、リレーはつぶれていました。

たぶん、役所なので使えないようにしてから捨てたんだろうと思います。

最初は、写真左側のユニットだけ受け取りました。

当時は完成状態の写真なんか見たことがありません。だけど、これだけじゃないだろう、とはなんとなく思っていました。

そこで親父に、もっと部品が無いだろうかと聞いたら、またいくつか持ち帰ってきました。

トランス、基板、端子盤といったものでした。

トランスはカバーを開けてみると内部に水が入っており、外に放置されていたと思います。もちろんそのまま通電すると危ないので、数日よく乾かしてから通電してみました。

結局、リレーユニットはあちこち配線が切られていたりつぶれていたりして修復しようがなく、いじって遊ぶだけで終わってしまいました。

ロータリースイッチ(電磁式)は面白いと思ったので、それだけはずいぶんいじって遊びました。断続的に電流を流すと、接点が順番に切り替わっていくのです。

これで10回線の電話機を選択していくのでしょう。

当時は資料も何もありませんから、何がどうなっていたのかさっぱりわかりませんでした。

つい先日、こういう資料を手に入れて、今更ながらなるほど・・・と長年のスキマ?が埋まってきたわけです。

国立国会図書館のデジタルコレクションの中に、色々な資料が無料公開されています。「沖電気時報」もそのひとつです。

この交換機は電話機を10台まで接続し、同時に通話できるのは2組まででした。

あの色々な基板は、当時は正体不明でしたが、発信音や話中音を出す為の発振回路だったのでしょう。

もともとどんな形だったのか、今更知った次第です。

そして、今はこの仕様書を見るだけで回路を設計して作れるレベルになりました。わざわざ作りませんが、せめて当時の部品を残しておけば良かったと思います。

固定電話その後

2025.04.17

昨年、固定電話(ひかり電話)を引いてみたが、非通知が1回だけでどこからもかかってこない。これを実際に確かめるのも目的のひとつでした。

その非通知1回は「探り」なのかと思っていて、それで生きている電話番号が収集されてセールスや詐欺電話がかかってくるものと予想していたが・・・全く何もない。

もし、この番号を公開すると(通販の会員などに登録)、別に「探り」で調べた”生きている電話番号リスト”と紐づけされてそこからセールスや詐欺電話がかかってくるかもしれない。

そのへんの流れを追いたい。どこから漏れているかつきとめたい気持ちがある。一箇所にしか電話番号を入れてないから、おたくの店から漏れたとしか考えられないという具合に。

その非通知1回は「探り」なのかと思っていて、それで生きている電話番号が収集されてセールスや詐欺電話がかかってくるものと予想していたが・・・全く何もない。

もし、この番号を公開すると(通販の会員などに登録)、別に「探り」で調べた”生きている電話番号リスト”と紐づけされてそこからセールスや詐欺電話がかかってくるかもしれない。

そのへんの流れを追いたい。どこから漏れているかつきとめたい気持ちがある。一箇所にしか電話番号を入れてないから、おたくの店から漏れたとしか考えられないという具合に。

ハイブリッド回路

2025.02.23

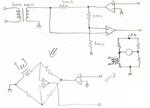

アナログの電話回線は2本の線だけで電源供給と音声の送受信をしているわけですが、どうして2本で可能なのか。

自分のマイク~(電池と回線)~相手のスピーカー

そして、相手のマイク~(電池と回線)~自分のスピーカー

という結線をすれば4本必要になる。アースを兼用しても3本。

それは、ハイブリッド回路(2線-4線変換回路)またはそれと同等の物を使っているからです(上図)。

黒電話の時代にはコイル(トランス)で実現していました。昔のモデムはオペアンプで組まれていて、いまの多くの電話機はICに内蔵されています。

基本的にはブリッジになっていて、これが平衡している限り、自分のマイクが拾った声は自分のスピーカーには聞こえない仕組みです。

左向きの三角は自分のマイクから、右向きの三角は自分のスピーカーへつながっています。

自分の声は2本の抵抗を通ってトランス経由で外線へ出ていきます。

スピーカーにつながるオペアンプの入力+,-には自分の声が入り、±0で自分の声は聞こえないわけです。(差動増幅)

600Ωと書きましたが、現実の回線は必ずしもそうなっていないので、自動的に調整する仕組みがあるようです。この図は、あくまでも原理的に簡略化しただけです。

中学生の頃に学校で組み立てていたインターホンは、フラットケーブルで親機・子機を接続するもので、個人的には「ダサい」代物でした。なんで2本じゃないのかと。フラットケーブルなんか引き回したくないです。見た目も悪いし・・・。

でも中学生の製作品でオペアンプとか難しそうなものは不向きだろうという見方もあろうかと思います。

このハイブリッド回路、会社に入ってからモデム等の設計をする機会が有り、試作してみることになりました。

それでトラ技か何かに載っていた物を真似して2台作り(通信テストなので2台必要)、実験を始めてみたところで、

その当時は何もわかっておらず見様見真似だけで精一杯でした。当然、調整の仕方もよくわかりません。もたもたしていたら、

上司から「お前わかってないだろ」って言われてゴミ箱ポイでした。

それでとにかく「作り直せ」と言われて、作り方も「なってなかった」んでしょうね。アースの引き回し方ひとつでも、まだまだあの頃は未熟でした。

学校を卒業して数年だったっけ。ユニバーサル基板の電源ラインの引き回しだって、細いラッピング線をむいたやつで全部引いていました。いま思えばおかしな話。細すぎだろって。

ずっと一人でやってきたから、知らなかったのです。学校では習わなかったし。

電源とアースには太めの銅線を使って、信号の流れを考えた部品配置で作り直し・・・これでようやく実験を始めることができた思い出があります。

これが今も続いている製品シリーズの基礎になりました。

自分のマイク~(電池と回線)~相手のスピーカー

そして、相手のマイク~(電池と回線)~自分のスピーカー

という結線をすれば4本必要になる。アースを兼用しても3本。

それは、ハイブリッド回路(2線-4線変換回路)またはそれと同等の物を使っているからです(上図)。

黒電話の時代にはコイル(トランス)で実現していました。昔のモデムはオペアンプで組まれていて、いまの多くの電話機はICに内蔵されています。

基本的にはブリッジになっていて、これが平衡している限り、自分のマイクが拾った声は自分のスピーカーには聞こえない仕組みです。

左向きの三角は自分のマイクから、右向きの三角は自分のスピーカーへつながっています。

自分の声は2本の抵抗を通ってトランス経由で外線へ出ていきます。

スピーカーにつながるオペアンプの入力+,-には自分の声が入り、±0で自分の声は聞こえないわけです。(差動増幅)

600Ωと書きましたが、現実の回線は必ずしもそうなっていないので、自動的に調整する仕組みがあるようです。この図は、あくまでも原理的に簡略化しただけです。

中学生の頃に学校で組み立てていたインターホンは、フラットケーブルで親機・子機を接続するもので、個人的には「ダサい」代物でした。なんで2本じゃないのかと。フラットケーブルなんか引き回したくないです。見た目も悪いし・・・。

でも中学生の製作品でオペアンプとか難しそうなものは不向きだろうという見方もあろうかと思います。

このハイブリッド回路、会社に入ってからモデム等の設計をする機会が有り、試作してみることになりました。

それでトラ技か何かに載っていた物を真似して2台作り(通信テストなので2台必要)、実験を始めてみたところで、

その当時は何もわかっておらず見様見真似だけで精一杯でした。当然、調整の仕方もよくわかりません。もたもたしていたら、

上司から「お前わかってないだろ」って言われてゴミ箱ポイでした。

それでとにかく「作り直せ」と言われて、作り方も「なってなかった」んでしょうね。アースの引き回し方ひとつでも、まだまだあの頃は未熟でした。

学校を卒業して数年だったっけ。ユニバーサル基板の電源ラインの引き回しだって、細いラッピング線をむいたやつで全部引いていました。いま思えばおかしな話。細すぎだろって。

ずっと一人でやってきたから、知らなかったのです。学校では習わなかったし。

電源とアースには太めの銅線を使って、信号の流れを考えた部品配置で作り直し・・・これでようやく実験を始めることができた思い出があります。

これが今も続いている製品シリーズの基礎になりました。

公衆電話

2025.02.15

本当に見かけなくなったなー。公衆電話。

そういえば街の風景から消えた。何か足りないと思ったら電話ボックスがない。

昔、大きな駅に公衆電話が何台も並んでいるのを見かけたな。

駅のホームで女子高生が公衆電話のボタンをバシバシ・・・猛烈な速度で打っていて、それを見たオバチャンが目を白黒。あの頃はポケベルが流行っていた。

学校の公衆電話のボタンが壊れたといってニュースになったのも、その頃。

古びたバスターミナルの待合の隅っこに置いてあった公衆電話は、撤去予告の張り紙があってから、いつの間にか無くなっていた。有った頃は、時々お年寄りが利用している姿を見かけていたが・・・。

市営住宅の近くに電話ボックスがあって、これも無くなってしまった。

確か公衆電話マップというのがネット上にあって、それで探すことはできるようだ。スーパーか、コンビニの所にまだ有ったような気がする。

そうだ、携帯電話を他社に乗り換えた後、全然かかってこないので本当に開通しているのか不安になり、

公衆電話からかけて試してみようと思い、探したんだっけ。(携帯は1台のみ。自宅に固定回線なし)

そのコンビニだったかスーパーだったかの前にある公衆電話からかけてみて、自分のスマホが鳴ったので大丈夫だなと安心。

いまの若い人は誰が使ったか分からない受話器を身体に接触させたくないかもしれないな。昔は全然気にしなかった。

誰かが(私か)、赤い公衆電話を逆立ちさせたら硬貨が落ちないから無限に通話できると思いついて友人に話した。

その友人が実行しようとしたら、じつはコインボックスの鍵が空いていて中身をぶちまけ、そこらじゅうに10円玉を散らかしてしまい、謝りにいった記憶がある。

逆立ちさせればどうやっても落ちないだろうと。それで無限に通話できると思いついたわけ。実際はどうなのか知らないよ。構造は見たことない。逆立ちしなくても横倒しでも良かったかもしれない。

そういえば街の風景から消えた。何か足りないと思ったら電話ボックスがない。

昔、大きな駅に公衆電話が何台も並んでいるのを見かけたな。

駅のホームで女子高生が公衆電話のボタンをバシバシ・・・猛烈な速度で打っていて、それを見たオバチャンが目を白黒。あの頃はポケベルが流行っていた。

学校の公衆電話のボタンが壊れたといってニュースになったのも、その頃。

古びたバスターミナルの待合の隅っこに置いてあった公衆電話は、撤去予告の張り紙があってから、いつの間にか無くなっていた。有った頃は、時々お年寄りが利用している姿を見かけていたが・・・。

市営住宅の近くに電話ボックスがあって、これも無くなってしまった。

確か公衆電話マップというのがネット上にあって、それで探すことはできるようだ。スーパーか、コンビニの所にまだ有ったような気がする。

そうだ、携帯電話を他社に乗り換えた後、全然かかってこないので本当に開通しているのか不安になり、

公衆電話からかけて試してみようと思い、探したんだっけ。(携帯は1台のみ。自宅に固定回線なし)

そのコンビニだったかスーパーだったかの前にある公衆電話からかけてみて、自分のスマホが鳴ったので大丈夫だなと安心。

いまの若い人は誰が使ったか分からない受話器を身体に接触させたくないかもしれないな。昔は全然気にしなかった。

誰かが(私か)、赤い公衆電話を逆立ちさせたら硬貨が落ちないから無限に通話できると思いついて友人に話した。

その友人が実行しようとしたら、じつはコインボックスの鍵が空いていて中身をぶちまけ、そこらじゅうに10円玉を散らかしてしまい、謝りにいった記憶がある。

逆立ちさせればどうやっても落ちないだろうと。それで無限に通話できると思いついたわけ。実際はどうなのか知らないよ。構造は見たことない。逆立ちしなくても横倒しでも良かったかもしれない。

キャプテンシステム

2025.02.15

年代によるけど、そんなのあったっけ、そういえばあったな、という感じではなかろうか。すっかり忘れ去られている。

じつは通っていた専門学校の中にも端末が置いてあった。時々いじってみたけど、課金されるメニューは避けていたと思う。

これが、ミームいろいろ夢の旅(電電公社提供のアニメ)でやっていた未来のあれか? ニューメディアだの高度情報化社会だの付加価値通信網だのテレトピアだの、どじょっこだのふなっこだの・・・。

街中にも設置されていた。たとえば駅、大きな商店街の街角。観光地や公共機関にも。

いずれにも共通していたのは、いつもプリンタ用紙が切れている。誰も保守してなくて放置か、それとも利用が多くて追いつかないのかは定かでない。

たぶん放置だったろうな。

家庭用のデスクトップ形ではなく、街中に設置されていたものは緑色のATMみたいな感じで、でっかい筐体。それにブラウン管の画面と感熱紙のプリンタ、操作ボタン。

30数年前の記憶でハッキリしないけど、通信速度は遅かった印象がある。メニューを選んだりボタンを操作して、そのレスポンスに時間がかかっていた。

アナログ電話回線を使っていたはず。

だいたい1990~1992年頃の話で、高速モデムが普及したのはその数年後のこと。

なんか中途半端な感じで、いつの間にか全て撤去されてしまった。

地元の某社が製造していたという噂を聞いたことがあるけど、今さらわからない。

ひょっとしたら、家庭用のデスクトップ形の本体とブラウン管テレビを筐体に組み込んだだけかもね?

じつは通っていた専門学校の中にも端末が置いてあった。時々いじってみたけど、課金されるメニューは避けていたと思う。

これが、ミームいろいろ夢の旅(電電公社提供のアニメ)でやっていた未来のあれか? ニューメディアだの高度情報化社会だの付加価値通信網だのテレトピアだの、どじょっこだのふなっこだの・・・。

街中にも設置されていた。たとえば駅、大きな商店街の街角。観光地や公共機関にも。

いずれにも共通していたのは、いつもプリンタ用紙が切れている。誰も保守してなくて放置か、それとも利用が多くて追いつかないのかは定かでない。

たぶん放置だったろうな。

家庭用のデスクトップ形ではなく、街中に設置されていたものは緑色のATMみたいな感じで、でっかい筐体。それにブラウン管の画面と感熱紙のプリンタ、操作ボタン。

30数年前の記憶でハッキリしないけど、通信速度は遅かった印象がある。メニューを選んだりボタンを操作して、そのレスポンスに時間がかかっていた。

アナログ電話回線を使っていたはず。

だいたい1990~1992年頃の話で、高速モデムが普及したのはその数年後のこと。

なんか中途半端な感じで、いつの間にか全て撤去されてしまった。

地元の某社が製造していたという噂を聞いたことがあるけど、今さらわからない。

ひょっとしたら、家庭用のデスクトップ形の本体とブラウン管テレビを筐体に組み込んだだけかもね?

2025.05.08 19:05

|

2025.05.08 19:05

|